Warum Hyperautomation für Ihr Unternehmen zählt

Hyperautomation hat sich schnell von einem Tech-Buzzword zu dem entwickelt, was Gartner als eine „Überlebensbedingung“ für moderne Unternehmen bezeichnet. Einfach gesagt beschreibt Hyperautomation die End-to-End-Automatisierung von Geschäftsprozessen durch den kombinierten Einsatz fortschrittlicher Technologien – von KI und Machine Learning bis hin zu Robotic Process Automation (RPA) und Analytics.

Weltweit setzen Unternehmen diesen Trend in nie dagewesenem Ausmaß um. Laut Gartner belief sich der globale Markt für Technologien zur Umsetzung von Hyperautomation im Jahr 2022 auf 596 Milliarden US-Dollar, gegenüber 481 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Diese massive Investition zeigt, wie zentral skalierbare Automatisierung geworden ist, um in einer digital ausgerichteten Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Branchen- und länderübergreifend wird Automatisierung zur strategischen Priorität. Das World Economic Forum stellt fest, dass im Jahr 2023 85 % der Unternehmen die zunehmende Einführung neuer Technologien und den Ausbau des digitalen Zugangs als die wahrscheinlich transformativsten Trends identifizierten. Diese Entwicklung setzt sich fort – inzwischen nutzen die meisten Unternehmen irgendeine Form der Automatisierung.

Auch Europa bildet hier keine Ausnahme – im Gegenteil: In einigen europäischen Ländern ist das Bewusstsein für Hyperautomation besonders stark ausgeprägt. So liegt Europa weltweit an der Spitze beim Suchinteresse nach dem Begriff „Hyperautomation“, was den hohen regionalen Bedarf an fortschrittlichen Automatisierungslösungen unterstreicht.

Während sich Unternehmen von den Störungen der vergangenen Jahre erholen, treiben sie ihre digitale Transformation gezielt voran und setzen auf Hyperautomation als zentralen Hebel, um Effizienz zu steigern und resilienter zu werden – besonders angesichts von Fachkräftemangel und wirtschaftlichem Druck.

Was bedeutet Hyperautomation?

Quelle: Freepik

Hyperautomation wird oft in hochtrabenden Begriffen beschrieben, lässt sich aber einfach als das Automatisieren möglichst vieler Prozesse mithilfe eines ganzen Arsenals moderner Technologien erklären. Es geht darum, den Umfang und die Reichweite von Automatisierung im gesamten Unternehmen auszuweiten.

Gartner definiert Hyperautomation als „einen geschäftsgetriebenen, disziplinierten Ansatz, mit dem Organisationen möglichst viele Geschäfts- und IT-Prozesse schnell identifizieren, bewerten und automatisieren“.

In der Praxis bedeutet das: Mehrere Tools und Plattformen – darunter Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning, ereignisgesteuerte Software, RPA, Business Process Management (BPM) Suites, Integrationsplattformen, Low-Code-Anwendungen und andere Automatisierungstechnologien – werden koordiniert eingesetzt, um End-to-End-Prozesse zu automatisieren.

Hyperautomation ist also keine einzelne Technologie, sondern ein ganzheitlicher Automatisierungsansatz.

Ziel ist es, alles zu automatisieren, was automatisiert werden kann – und zwar nicht nur einzelne Aufgaben, sondern ganze Abläufe und sogar komplexe Entscheidungsprozesse.

Ein Beispiel: Eine Hyperautomation-Initiative könnte ein KI-Modell zur Dokumentenanalyse, einen RPA-Bot zur Durchführung von Transaktionen und eine Workflow-Engine zur Aufgabenkoordination kombinieren – alle Komponenten arbeiten nahtlos zusammen.

Das Ergebnis sind intelligente, selbstgesteuerte Prozesse, die nur minimale menschliche Eingriffe erfordern.

Wichtig: Hyperautomation ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess – Unternehmen identifizieren ständig neue Automatisierungspotenziale und bauen ihre Automatisierungsstrategie kontinuierlich aus.

Automatisierung vs. Hyperautomation: Die wichtigsten Unterschiede

Wie unterscheidet sich Hyperautomation von der klassischen Automatisierung, die Unternehmen seit Jahren verfolgen? Der Unterschied liegt im Umfang, der Vielfalt der eingesetzten Technologien und dem Grad der Autonomie:

Automatisierungsumfang

Klassische Automatisierung konzentriert sich meist auf einzelne Aufgaben oder spezifische Prozesse – zum Beispiel ein Skript oder ein RPA-Tool zur Automatisierung von Dateneingaben in einer Abteilung. Hyperautomation zielt darauf ab, ganze End-to-End-Prozesse sowie mehrere miteinander verknüpfte Abläufe im gesamten Unternehmen zu automatisieren. Es handelt sich um einen umfassenden, unternehmensweiten Ansatz. Wo klassische Automatisierung Aufgabe A, B oder C übernimmt, automatisiert Hyperautomation den gesamten Ablauf A→B→C – und darüber hinaus.

Eingesetzte Technologien

Traditionelle Automatisierung stützt sich häufig auf eine einzelne Technologie (z. B. ein Makro, einen RPA-Bot oder ein einfaches Workflow-Tool). Hyperautomation kombiniert viele Technologien – AI, ML, RPA, BPM/Workflows, Analytics usw. – um leistungsfähigere Ergebnisse zu erzielen. Diese „Technologie-Stack“ ermöglicht es, auch komplexe Prozesse zu automatisieren, die für einzelne Tools zu aufwendig wären. Beispiel: Eine einfache Automatisierung überträgt Daten in ein System; Hyperautomation liest Daten mit Computer Vision aus einem gescannten Dokument, überträgt sie per RPA-Bot und überprüft sie mit einem AI-Modell – alles gesteuert über eine Workflow-Plattform.

Intelligenz und Anpassungsfähigkeit

Klassische Automatisierung folgt meist festen Regeln – sie erledigt genau das, wofür sie programmiert wurde. Hyperautomation nutzt intelligente Automatisierung (z. B. AI-/ML-Modelle), um Variationen zu verarbeiten und einfache Entscheidungen zu treffen. Solche Systeme passen sich an veränderte Eingaben an oder lernen im Laufe der Zeit dazu – klassische Automatisierung kann das nicht. Hyperautomation ist also flexibler und widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen.

Zielsetzung

Ziel klassischer Automatisierung ist häufig die Effizienzsteigerung in einem bestimmten Prozess (z. B. Reduzierung manueller Arbeit oder Fehler). Hyperautomation verfolgt eine transformative Produktivitätssteigerung im gesamten Unternehmen. Sie zielt auf umfassende Effizienz, Kostensenkung und mehr Agilität ab, indem sie möglichst viele Prozesse automatisiert. Projekte starten oft mit der Identifizierung Dutzender oder Hunderter Prozesse und bauen die Automatisierung sukzessive aus.

Zusammengefasst: Wenn Automatisierung dem Einsatz von Elektrowerkzeugen für einzelne Aufgaben entspricht, ist Hyperautomation wie der Bau einer smarten Fabrik – mit vielen miteinander verknüpften, automatisierten Prozessen, die zentral gesteuert und optimiert werden. AI und punktuelle Automatisierung sind Bestandteile der übergreifenden Hyperautomation-Strategie – aber eben nur Teile des Gesamtbilds. Hyperautomation bringt alles zusammen, um Prozesse von Anfang bis Ende zu automatisieren – und das im großen Stil.

Kernkomponenten und Technologien in der Hyperautomation

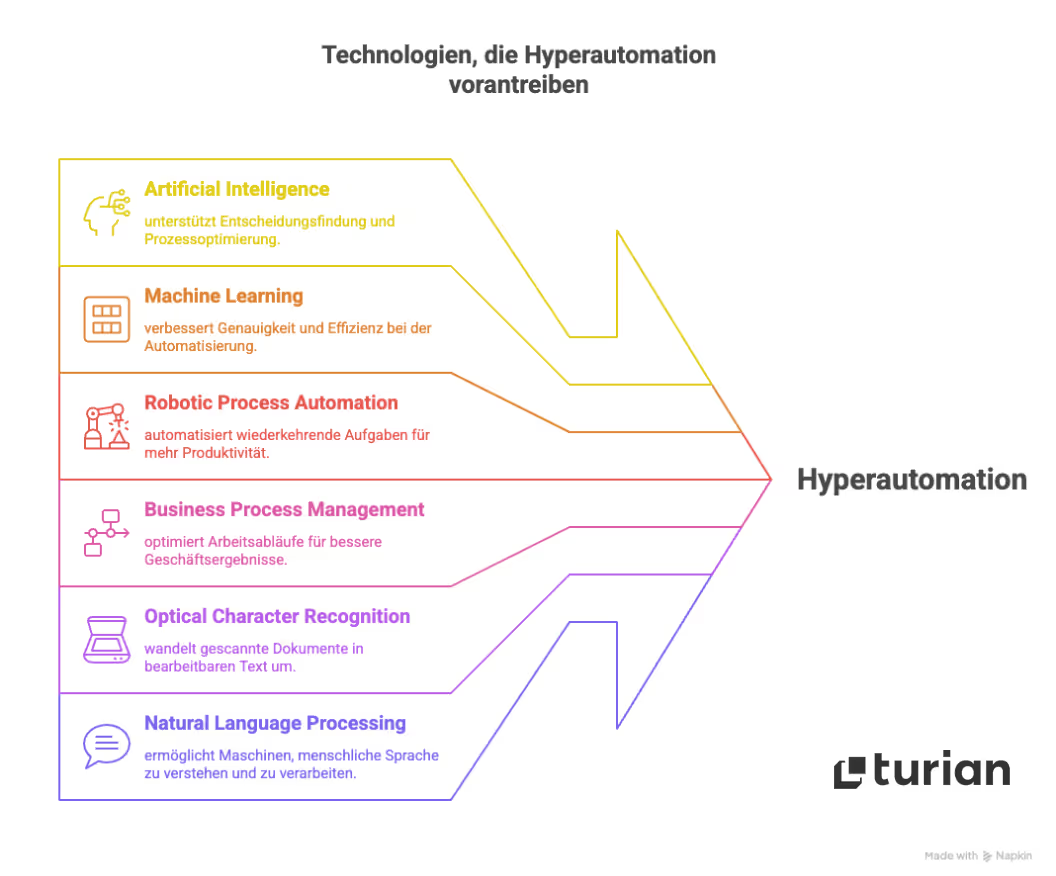

Hyperautomation ist kein einzelnes Produkt, sondern der gezielte Einsatz eines ganzen Technologieportfolios. Im Kern nutzt Hyperautomation bewährte Automatisierungstools in Kombination mit modernen KI-Fähigkeiten. Dabei kommen zahlreiche Technologien zum Einsatz. Zwei der zentralen Komponenten sind Robotic Process Automation (RPA) und Generative AI. Beide spielen eine entscheidende Rolle.

Quelle: turian

Hyperautomation mit Generativer AI

Ein wichtiger Treiber der Hyperautomation ist der Aufstieg von generativer KI – KI-Systeme wie GPT-4 oder andere große Sprachmodelle (LLM), die menschenähnliche Texte, Bilder oder andere Inhalte generieren können. Generative AI eignet sich besonders gut für Aufgaben, die bisher schwer zu automatisieren waren: natürliche Sprache verstehen, Texte erstellen, mit Nutzern kommunizieren oder sogar Code schreiben.

In der Hyperautomation dient Generative AI als "Gehirn" und "Stimme" automatisierter Prozesse. Plattformen integrieren LLMs, um eingehende Kundenmails zu lesen und zu interpretieren, Antworten zu generieren, Dokumente zu zusammenzufassen, Arbeitsanweisungen in Prozessschritte zu übersetzen oder einfachen Code zu schreiben. Laut McKinsey könnte Generative AI jährlich zwischen 2,6 und 4,4 Billionen US-Dollar an wirtschaftlichem Mehrwert schaffen.

turian zeigt ein Praxisbeispiel: Das System analysiert E-Mails und Anhänge, extrahiert Daten, aktualisiert Systeme und erstellt individuelle Antworten – alles mithilfe generativer Modelle. Dadurch können auch unstrukturierte Daten (Text, Bilder, Sprache) verarbeitet werden, was neue Anwendungsfelder wie Kundenservice, Marketing oder juristische Dokumentenbearbeitung erschließt.

Generative AI hilft auch bei automatisierten Entscheidungen. Die Modelle analysieren Kontexte und schlagen Entscheidungen oder Vorhersagen vor (z. B. zur Betrugserkennung oder Handlungsoptionen). Diese Erkenntnisse fließen direkt in die automatisierten Prozesse ein. So entstehen Systeme, die nicht nur Aufgaben erledigen, sondern auch den nächsten Schritt in komplexen Szenarien erkennen.

{{cta="/de/cta/turn-your-inbox-into-a-supply-chain-cockpit"}}

Hyperautomation mit RPA

Im Zentrum vieler Hyperautomation-Programme steht Robotic Process Automation (RPA). Diese Technologie nutzt Software-Bots, um regelbasierte Aufgaben wie ein Mensch auszuführen – etwa Klicks, Dateneingaben oder Dateiübertragungen. RPA hat sich in den letzten Jahren bewährt, da es repetitive Aufgaben ohne Änderungen an bestehenden Systemen automatisiert.

Allein eingesetzt ist RPA jedoch auf strukturierte Abläufe begrenzt. In der Hyperautomation wird RPA mit KI und weiteren Tools kombiniert, um komplexe Prozesse zu automatisieren. Dabei übernimmt RPA oft die "Hände" – es führt Aufgaben aus, während z. B. ein KI-Modul die Informationen aus einer Rechnung extrahiert. Die Kombination aus RPA, AI, Process Mining und Entscheidungslogik ermöglicht Prozesse, die zuvor nicht automatisierbar waren.

Hyperautomation wird oft als die "Konvergenz von RPA mit AI, Machine Learning (ML) und Process Mining" beschrieben. RPA liefert die Ausführung, AI/ML die Intelligenz, und Process Mining identifiziert Automatisierungspotenziale und Optimierungsmöglichkeiten. So entsteht eine automatisierte Gesamtmaschine, in der oft Dutzende oder Hunderte RPA-Bots koordiniert arbeiten. Process Mining hilft dabei, Engpässe zu erkennen und Prozesse neu zu gestalten.

Business Process Management und Integrationsplattformen

Ein weiteres zentrales Element ist Business Process Management (BPM) bzw. Workflow-Orchestrierung. Dabei koordiniert eine intelligente BPM-Lösung, welche Aufgaben an RPA-Bots, AI-Dienste oder Menschen übergeben werden. So wird der End-to-End-Prozess gesteuert, inklusive Eskalationen oder Genehmigungen.

Ergänzend kommen Integrationsplattformen (iPaaS) zum Einsatz, die Backend-Systeme über APIs verbinden. So können Automatisierungen stabile System-Schnittstellen nutzen statt anfälliger Benutzeroberflächen. Das führt zu robusteren Automatisierungen, die auch bei UI-Änderungen funktionieren.

Geschäftliche Vorteile der Hyperautomation

Die Vorteile der Hyperautomation sind vielfältig. Letztlich ist Hyperautomation ein Mittel zum geschäftlichen Zweck: schneller, intelligenter und kostengünstiger arbeiten. Durch die Verknüpfung von Automatisierung und KI im gesamten Unternehmen können erhebliche Leistungsverbesserungen erzielt werden. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung einiger praktischer Vorteile, die Unternehmen durch Hyperautomation erzielen (oder erwarten):

Quelle: Freepik

Steigerung der Produktivität und Effizienz

Ein klarer Vorteil ist die enorme Arbeitsmenge, die durch den Einsatz von Automatisierung für repetitive Aufgaben rund um die Uhr erledigt werden kann. Mitarbeitende sparen Zeit und können sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten wie Strategie, Innovation oder Beziehungsmanagement konzentrieren. Wenn sich beispielsweise das Vertriebsteam weniger mit Dateneingabe und mehr mit Kundengesprächen beschäftigt, kann der Umsatz steigen. Der Durchsatz von Prozessen steigt oft drastisch – das US-Ministerium für Veteranenangelegenheiten automatisierte Geschäftsprozesse mithilfe fortschrittlicher Technologien wie RPA-Bots und reduzierte die Bearbeitungszeit um 90 %, von Wochen auf Tage oder Stunden.

Kosteneinsparungen und betriebliche Verbesserungen

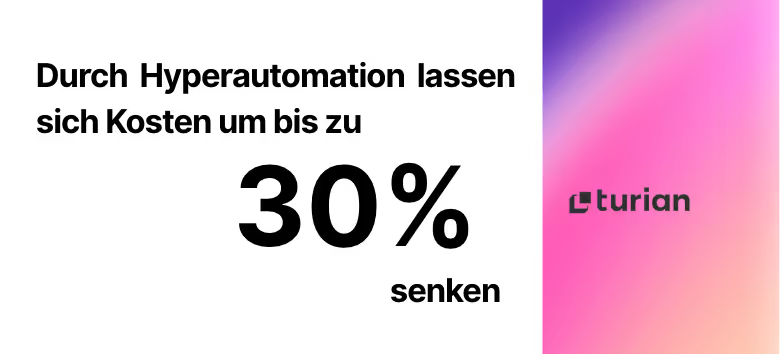

Durch die Automatisierung manueller Arbeit können Unternehmen erhebliche Kostensenkungen erzielen. Weniger repetitive Aufgaben für Menschen bedeuten geringere Personalkosten oder die Möglichkeit, Mitarbeitende in wertschaffende Rollen zu überführen. Automatisierung reduziert zudem Fehler und Nacharbeiten, die teuer sein können. Gartner geht davon aus, dass Unternehmen, die Hyperautomation-Technologien mit neu gestalteten Prozessen kombinieren, ihre Betriebskosten um 30 % senken werden. Eine Analyse von McKinsey ergab ebenfalls, dass Hyperautomation die Lieferkettenkosten durch Effizienzsteigerungen um bis zu 30 % senken kann. Darüber hinaus deckt Hyperautomation häufig Verbesserungspotenziale auf – durch die detaillierte Analyse von Workflows erkennen Unternehmen überflüssige Schritte, die eliminiert werden können, was zu schlankeren, kostengünstigeren Abläufen führt.

Quelle: erstellt von turian auf Basis von Daten von Gartner und McKinsey

Höhere Genauigkeit und Qualität

Automatisierte Prozesse sind – insbesondere bei guter Steuerung – deutlich konsistenter und weniger fehleranfällig als manuelle Abläufe. Die Vermeidung menschlicher Fehler bei Dateneingabe, Berechnungen oder Regelbefolgung kann die Qualität erheblich verbessern. Weniger Fehler bedeuten bessere Ergebnisse – Kundinnen und Kunden erhalten korrekte Informationen und Rechnungen, Aufsichtsbehörden erhalten genaue Berichte, Produkte haben weniger Mängel usw. Hyperautomation kann Compliance-Prüfungen in automatisierte Workflows integrieren und sicherstellen, dass jede Transaktion oder Aktivität den Vorschriften entspricht (was Menschen bei Erschöpfung leicht übersehen können). Dies verbessert das Risikomanagement und die Prüfbarkeit. Eine höhere Prozessqualität verbessert auch die internen Entscheidungsprozesse, da die Daten zuverlässiger sind.

{{cta="/de/cta/automate-operational-procurement-with-ai-agents"}}

Skalierbarkeit und Agilität

Hyperautomation bietet Unternehmen eine skalierbare digitale Belegschaft. Ist ein Prozess einmal automatisiert, lässt sich die Kapazität oft einfach durch den Einsatz weiterer Bot-Instanzen oder mehr Rechenleistung erhöhen. So kann ein Unternehmen beispielsweise Wachstum oder Nachfragespitzen bewältigen, ohne ins Straucheln zu geraten. Während der COVID-19-Pandemie konnten viele Unternehmen, die zentrale Prozesse automatisiert hatten, besser auf Remote-Arbeit umstellen und Online-Transaktionen bewältigen als jene, die auf manuelle Prozesse angewiesen waren. Zudem erhöht Hyperautomation die Agilität, indem Prozesslaufzeiten verkürzt werden – etwa durch teilweise automatisierte interne Abläufe wie Setup, Tests und Rollout neuer Produkte oder die schnelle Anpassung an regulatorische Änderungen (durch zentrale Anpassung der Automatisierungsregeln). Unternehmen werden dadurch schlanker und reaktionsfähiger. Eine Deloitte-Studie ergab, dass Unternehmen mit breit integrierter Automatisierung höhere Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnissen erzielen als solche mit isolierten Automatisierungen – ein Zeichen dafür, dass umfassende Automatisierung zu besseren Geschäftsergebnissen führt.

Zusammenfassend ist Hyperautomation ein Weg zu greifbaren wirtschaftlichen Ergebnissen: mehr Leistung mit gleichen oder weniger Ressourcen, niedrigere Betriebskosten, schnellere und hochwertigere Services sowie bessere Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Wie es ein Führungskräfte-Mitglied formulierte: Hyperautomation erlaubt es Unternehmen, “mehr mit weniger zu erreichen” – mehr Arbeit in kürzerer Zeit, mit weniger Fehlern und oft zu geringeren Kosten. Deshalb hatten laut Gartner bereits über 56 % der befragten Unternehmen vier oder mehr parallele Hyperautomation-Initiativen in Arbeit – der Nutzen ist überzeugend. Die Realisierung dieser Vorteile erfordert natürlich die richtige Strategie und Umsetzung, aber bei korrekter Anwendung kann Hyperautomation die Effizienz und das Ergebnis eines Unternehmens deutlich verbessern.

Beispiele für Hyperautomation

Reale Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen zeigen, welchen Mehrwert Hyperautomation leisten kann. Hier sind einige aktuelle Anwendungsfälle, die verdeutlichen, wie Unternehmen Hyperautomation-Technologien einsetzen:

1. Finanzwesen (Banken)

Große Banken gehören zu den Vorreitern der Hyperautomation, um Kundenservice und Backoffice-Prozesse zu optimieren. Die Bank of America etwa verfolgt eine Hyperautomation-Strategie, bei der KI-gestützte Chatbots im Frontend mit RPA-Bots im Backend kombiniert werden. Die Chatbots beantworten Kundenanfragen in natürlicher Sprache und unterstützen einfache Transaktionen. Die RPA-Bots führen automatisch Systemaktualisierungen wie Transaktionsverarbeitung oder Kontenänderungen durch. Diese End-to-End-Automatisierung führte zu schnelleren Reaktionszeiten, reduzierter Arbeitsbelastung im Callcenter und höherer Kundenzufriedenheit. Die Bank of America verzeichnete signifikante Vorteile: geringere Betriebskosten durch weniger Personalaufwand und höhere Zufriedenheitswerte. Das Beispiel zeigt, wie sich KI und RPA skalierbar für den Kundenservice einsetzen lassen – mit hoher Qualität für Millionen von Nutzern.

2. Vertrieb

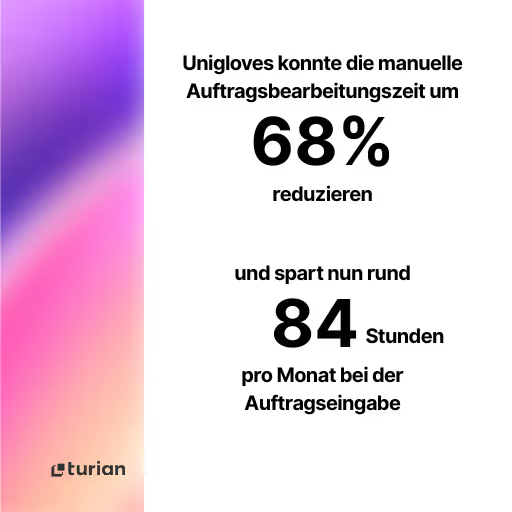

Hyperautomation bringt große Fortschritte im Vertrieb, wo viele sich wiederholende, dokumentenintensive Prozesse vorkommen. Ein gutes Beispiel ist Unigloves UK, ein Hersteller und Händler von Handschuhen. Während der COVID-19-Pandemie verzeichnete das Unternehmen eine starke Zunahme an Bestellungen. Mit turians Hyperautomation-Lösung automatisierte Unigloves die Bearbeitung von Bestellungen per E-Mail. Die KI extrahiert die Bestelldaten aus PDFs mit Hunderten von Positionen und überträgt sie automatisch ins ERP-System – statt manueller Eingabe durch Mitarbeitende. Die Ergebnisse: 68 % weniger Zeitaufwand für die Auftragserfassung und monatlich rund 84 eingesparte Stunden. 85 % der Bestellungen werden vollständig automatisiert bearbeitet. Die Lösung integriert sich nahtlos in Outlook und SAP – von der E-Mail bis zur Bestätigung an den Kunden läuft alles automatisiert. Das zeigt, wie Hyperautomation Lieferketten effizienter gestaltet, Bearbeitungszeiten verkürzt, Fehler reduziert und Mitarbeitende entlastet.

Quelle: turian

3. Kundenservice und Support

Auch viele E-Commerce-Unternehmen setzen auf Hyperautomation. Amazon zum Beispiel nutzt automatisierte Sendungsverfolgung, KI-gestützte Rücksendeprozesse und Workflows, die nur in Ausnahmefällen an Menschen übergeben werden. Kunden erhalten dadurch jederzeit schnelle Hilfe – ein zentraler Faktor für Amazons hohe Servicebewertungen. Hyperautomation ermöglicht automatisierte Bearbeitung von Standardanfragen und eine nahtlose Integration aller relevanten Systeme (CRM, Abrechnung, Benachrichtigung). Menschen greifen nur noch bei komplexeren Fällen ein – unterstützt durch KI-Vorschläge und übersichtlich aufbereitete Kundendaten.

Diese Beispiele aus unterschiedlichen Branchen zeigen eine klare Gemeinsamkeit: Hyperautomation kombiniert die kognitiven Fähigkeiten von KI mit der Effizienz von Automatisierung, um Ergebnisse zu erzielen, die zuvor nicht möglich waren. Ob Bestellungen, Anträge oder Serviceanfragen – Hyperautomation ermöglicht eine durchgängige Bearbeitung mit Geschwindigkeit und Präzision im großen Maßstab. Sie ist längst Realität und bringt messbaren geschäftlichen Nutzen.

{{cta="/de/cta/automate-your-sales-order-workflow-with-ai-agents"}}

Wie Hyperautomation funktioniert: Ein Fahrplan zur Umsetzung

Zu verstehen, wie Hyperautomation in einer Organisation funktioniert, hilft dabei, die Umsetzung besser zu erfassen. Im Kern folgt Hyperautomation einem systematischen Prozess: Automatisierungspotenziale identifizieren, die passenden Technologien einsetzen und Ergebnisse fortlaufend orchestrieren und optimieren. Hier sind die typischen Schritte im Überblick:

1. Analyse und Planung (Organisatorische Bereitschaft für Hyperautomation)

Beginnen Sie mit einer Bewertung der Bereitschaft Ihres Unternehmens für Hyperautomation. Das bedeutet: den aktuellen Stand erfassen – welche Prozesse existieren, wie effizient sind sie? Welche Automatisierungslösungen oder KI-Technologien sind bereits im Einsatz? Wichtige Automatisierungspotenziale identifizieren, Herausforderungen erkennen und Prozesse priorisieren. Prüfen Sie außerdem Kompetenzen und Kultur: Gibt es interne Befürworter? Muss Know-how aufgebaut oder eingekauft werden? Ziele klar festlegen – z. B. Kostensenkung um 20 % in zwei Jahren oder kürzere Bearbeitungszeiten. Die Zustimmung der Geschäftsführung ist entscheidend: Hyperautomation sollte mit den strategischen Zielen verknüpft sein. Ergebnis dieses Schritts: ein klarer Umsetzungsfahrplan mit priorisierten Prozessen sowie ein Ressourcenzuschnitt (Budget, Team, Technologie).

2. Geeignete Werkzeuge und Technologien auswählen

Die Wahl der richtigen Technologien ist ein entscheidender Schritt. Sobald geeignete Prozesse identifiziert wurden, gilt es, die passenden Plattformen oder Tool-Kombinationen auszuwählen. Je nach Art der Aufgabe kommen unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz: KI/ML bei Entscheidungsfindung oder unstrukturierten Daten, RPA für strukturierte, sich wiederholende Abläufe, Business-Rules-Engines zur Regelumsetzung. Viele Hyperautomation-Plattformen (wie turian) bieten diese Funktionen in einer Lösung – was die Integration erleichtert. Weitere Auswahlkriterien: Integrationsfähigkeit mit vorhandenen Systemen, Skalierbarkeit, Sicherheit, Analysen, Benutzerfreundlichkeit.

3. Testen, Pilotieren und Verfeinern

Bevor ein automatisierter Prozess flächendeckend eingeführt wird, empfiehlt sich ein Pilotprojekt. Hierbei werden Bots und KI-Komponenten in kontrollierten Umgebungen oder mit historischen Daten getestet. Oft läuft die neue Automatisierung zunächst parallel zum alten Prozess, um Ergebnisse zu validieren. Fehler oder Ausnahmen werden analysiert und angepasst – z. B. durch bessere Modelltrainings oder zusätzliche Regeln. Feedback von Mitarbeitenden, die mit der neuen Lösung arbeiten, hilft, die Nutzerfreundlichkeit zu optimieren. Viele Unternehmen setzen auch auf „Shadow Testing“: Die Automatisierung arbeitet im Hintergrund mit, während der Mensch überwacht und eingreift, falls nötig. Diese Phase dient auch dazu, Integrationsprobleme, Sicherheitslücken oder Performance-Schwächen frühzeitig zu erkennen.

4. Phasenweise Einführung, Skalierung und Integration

Statt eines vollständigen Rollouts empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen: nach erfolgreichen Pilotprojekten folgen weitere Prozesse. Unternehmen greifen dann auf ihre Automatisierungs-Backlogs zurück, etwa nach dem Prinzip: nach der Rechnungsverarbeitung im Einkauf folgt die Bestellungserstellung in der Beschaffung. Dieser stufenweise Ausbau hilft bei Schulungen, dem Change Management und der Risikominimierung. Erkenntnisse aus jeder Phase verbessern Methoden, Modelle und Prozesse. Frühe Erfolge fördern zudem die Akzeptanz bei Führungskräften.

Gleichzeitig ist Integration entscheidend: Automatisierungen müssen mit ERP-, CRM-, Datenbanken oder Webseiten interagieren – entweder über Benutzeroberflächen oder idealerweise per API.

5. Ausrollen, Überwachen und kontinuierlich Verbessern

Nach erfolgreichen Tests erfolgt die vollständige Inbetriebnahme. Hyperautomation-Prozesse laufen nun unter Echtbedingungen. Doch mit dem Go-Live endet die Arbeit nicht. Kennzeichnend für Hyperautomation ist die laufende Optimierung. Dashboards überwachen Kennzahlen wie Bearbeitungsdauer, Fehlerraten oder Transaktionsvolumen. Nicht automatisierbare Ausnahmen werden dokumentiert und analysiert – etwa um KI-Modelle zu verbessern. Die Weiterentwicklung erfolgt meist agil, mit neuen Features, Prozessausweitungen oder Anpassungen an geänderte Rahmenbedingungen. Audits und Governance-Regeln sorgen für Kontrolle – etwa bei Zugriffsrechten oder Prozessänderungen. Mensch und Maschine arbeiten zunehmend Hand in Hand: bei Freigaben oder Auffälligkeiten erfolgt eine Übergabe an Menschen.

Hyperautomation ergänzt bestehende Systeme, ersetzt sie aber nicht. Es ist eine zusätzliche Schicht aus Intelligenz und Automatisierung über den bestehenden Anwendungen. Entscheidend ist ein klar definierter Prozess, die enge Zusammenarbeit von Prozessverantwortlichen, Entwickler:innen und IT. Wenn alles ineinandergreift, entsteht ein starker Effizienztreiber für das gesamte Unternehmen.

Bereit, Hyperautomation in Ihrem Unternehmen zum Leben zu erwecken?

Hyperautomation ist längst kein Zukunftskonzept mehr – sie ist eine strategische Antwort auf die Anforderungen der heutigen Geschäftswelt. Unternehmen in allen Branchen setzen sie ein, um komplette Prozesse mithilfe leistungsstarker Technologien wie RPA, KI und generativen KI-Modellen zu automatisieren. Dieser Wandel bringt messbare Vorteile: schnellere Abläufe, weniger Fehler, geringere Kosten und höhere Agilität.

Wie reale Beispiele zeigen, erzielen Unternehmen, die Hyperautomation mit einer klaren Strategie, der richtigen Tool-Auswahl und einer schrittweisen Skalierung umsetzen, große Erfolge. Wer zögert, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Hyperautomation geht nicht nur darum, Dinge schneller zu erledigen. Es geht darum, Arbeit neu zu denken – skalierbar, intelligent und mit Fokus auf langfristiges Wachstum.

Sind Sie bereit, Hyperautomation in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Die KI-gestützte Plattform von turian kombiniert intelligente Agenten, RPA und generative KI, um komplexe Geschäftsabläufe vollständig zu automatisieren. Ob Sie Verkaufsaufträge verarbeiten, Daten aus Dokumenten extrahieren oder Systeme abteilungsübergreifend verbinden möchten – turian hilft Ihnen, manuelle Arbeit zu reduzieren, Abläufe zu beschleunigen und mit Vertrauen zu skalieren.

FAQ

Hyperautomation bezeichnet die Kombination mehrerer fortschrittlicher Technologien (wie KI, maschinelles Lernen, RPA, BPM usw.), um komplexe Geschäftsprozesse schnell und durchgängig zu automatisieren. Es handelt sich um einen disziplinierten, unternehmensweiten Automatisierungsansatz – dabei werden verschiedene notwendige Tools (wie intelligente Bots, Algorithmen, Integrationsplattformen usw.) eingesetzt, um möglichst viele Aufgaben und Workflows zu automatisieren. Hyperautomation ist kein einzelnes Produkt, sondern eine Strategie, die verschiedene Automatisierungstechnologien miteinander orchestriert, um selbststeuernde Prozesse mit minimalem menschlichem Eingriff zu schaffen.

Im Kern geht es bei Hyperautomation um den Umfang und die Breite der Automatisierung. Ziel ist es, nicht nur einzelne Aufgaben, sondern komplette Prozesse zu identifizieren und zu automatisieren – mithilfe eines Technologie-Baukastens. Zentrale Komponenten sind Robotic Process Automation (RPA) (für die Ausführung), künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen (für Wahrnehmung und Entscheidungsfindung), Workflow-Tools für Geschäftsprozesse (zur Orchestrierung) sowie Integrationsplattformen (zur Verbindung getrennter Systeme). Die zugrunde liegende Philosophie ist geschäftsgetrieben: Der Automatisierungsbedarf wird vom Business bestimmt, die passenden Technologien werden entsprechend eingesetzt. Kurz gesagt: Der Kern von Hyperautomation ist das Zusammenspiel von KI + RPA + Analytik, um unternehmensweit Arbeit intelligent zu automatisieren.

Intelligent Automation (IA) bezeichnet meist den Einsatz von KI und maschinellem Lernen zusammen mit Automatisierung (oft RPA), um Prozesse gezielt zu verbessern. Meist geht es dabei um einzelne Prozesse. Hyperautomation ist umfassender – es ist ein Ansatz, um Automatisierung (einschließlich intelligenter Automatisierungstechniken) im gesamten Unternehmen in großem Maßstab einzusetzen. Anders gesagt: Intelligent Automation = RPA + KI für einen bestimmten Prozess, Hyperautomation = ein Rahmenwerk zur breiten Automatisierung vieler Prozesse mit allen verfügbaren Technologien. Intelligent Automation ist ein Teilbereich der Hyperautomation. Hyperautomation nutzt intelligente Automatisierung gezielt, umfasst aber auch weitere Elemente wie Prozessanalyse, End-to-End-Integration und das Ziel, möglichst viele Prozesse zu automatisieren. Der Begriff „Hyperautomation“ wurde von Gartner eingeführt, um diese nächste Ebene zu bezeichnen – als strukturierte, ganzheitliche Automatisierungsstrategie, während „Intelligent Automation“ oft die smarte Komponente betont.

Hyperautomation und KI sind eng verwandt, aber nicht dasselbe. Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Technologie (bzw. ein Technologiebereich), die Systeme dazu befähigt, kognitive Funktionen wie Lernen und Problemlösung nachzuahmen. Hyperautomation ist ein Ansatz, der KI zusammen mit anderen Tools einsetzt, um Prozesse zu automatisieren. Anders gesagt: KI ist ein Ermöglicher von Hyperautomation. KI kann für viele Dinge genutzt werden, die nichts mit Prozessautomatisierung zu tun haben. Hyperautomation hingegen zielt spezifisch auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen ab – unter Einsatz von KI und weiteren Technologien. Man kann sagen: KI ist das Gehirn, Hyperautomation das Gesamtsystem (Gehirn + Hände + Logik). Hyperautomation enthält meist KI-Komponenten (z. B. ML-Modelle oder NLP), aber KI allein automatisiert keinen Prozess vollständig – dafür braucht es Integration, Aktionen und Auslöser – also RPA und andere Technologien. Zusammengefasst: KI = Technologie für Intelligenz, Hyperautomation = Strategie zur Prozessautomatisierung unter Einsatz dieser Technologien.