Beschaffung vs. Einkauf: Die wichtigsten Unterschiede

Beschaffung und Einkauf werden oft synonym verwendet, haben für Fachleute jedoch unterschiedliche Bedeutungen und Implikationen. Sie mögen wie zwei Begriffe für den Kauf von Materialien klingen, aber eine erfahrene Beschaffungsleitung wird den erheblichen Unterschied zwischen Beschaffung vs. Einkauf betonen.

Angesichts der Tatsache, dass externe Lieferantenkosten bei Fortune-500-Unternehmen etwa 75 % der Gesamtausgaben (und 65 % des Umsatzes) ausmachen, ist es entscheidend, diese Konzepte klar zu verstehen.

Dieser Artikel klärt die Unterscheidung zwischen Procurement vs. Purchasing, erklärt beide Prozesse, hebt ihre wichtigsten Unterschiede hervor und zeigt, wie moderne Technologien (wie E-Procurement und KI) beide Bereiche verändern können. Am Ende werden Sie erkennen, wie sich strategisches Beschaffung (also das End-to-End-Management der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen) vom taktischen Einkauf (dem eigentlichen Kaufvorgang) unterscheidet – und warum beide in der heutigen Geschäftswelt unverzichtbar sind.

Was ist Procurement?

Procurement ist der strategische, durchgängige Prozess der Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen zur Erfüllung von Geschäftsanforderungen. Er umfasst alles – von der Ermittlung des Bedarfs, über die Auswahl und Verhandlung mit Lieferanten, bis hin zum Wareneingang und dem Lieferantenmanagement. Mit anderen Worten: Beschaffung deckt alle Aktivitäten vor, während und nach einem Kauf ab. Es handelt sich um eine umfassende Funktion, die nicht nur auf den besten Preis abzielt, sondern auch auf Qualität, Zuverlässigkeit, Compliance und die strategische Ausrichtung an den Unternehmenszielen.

Zentrale Ziele des Procurement sind die Optimierung der Kosten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder Vertrags, die Minimierung von Risiken und der Aufbau starker Lieferantenpartnerschaften. Procurement im Unternehmenskontext geht über reine Transaktionen hinaus – es geht um Wertschöpfung und strategisches Lieferantenmanagement.

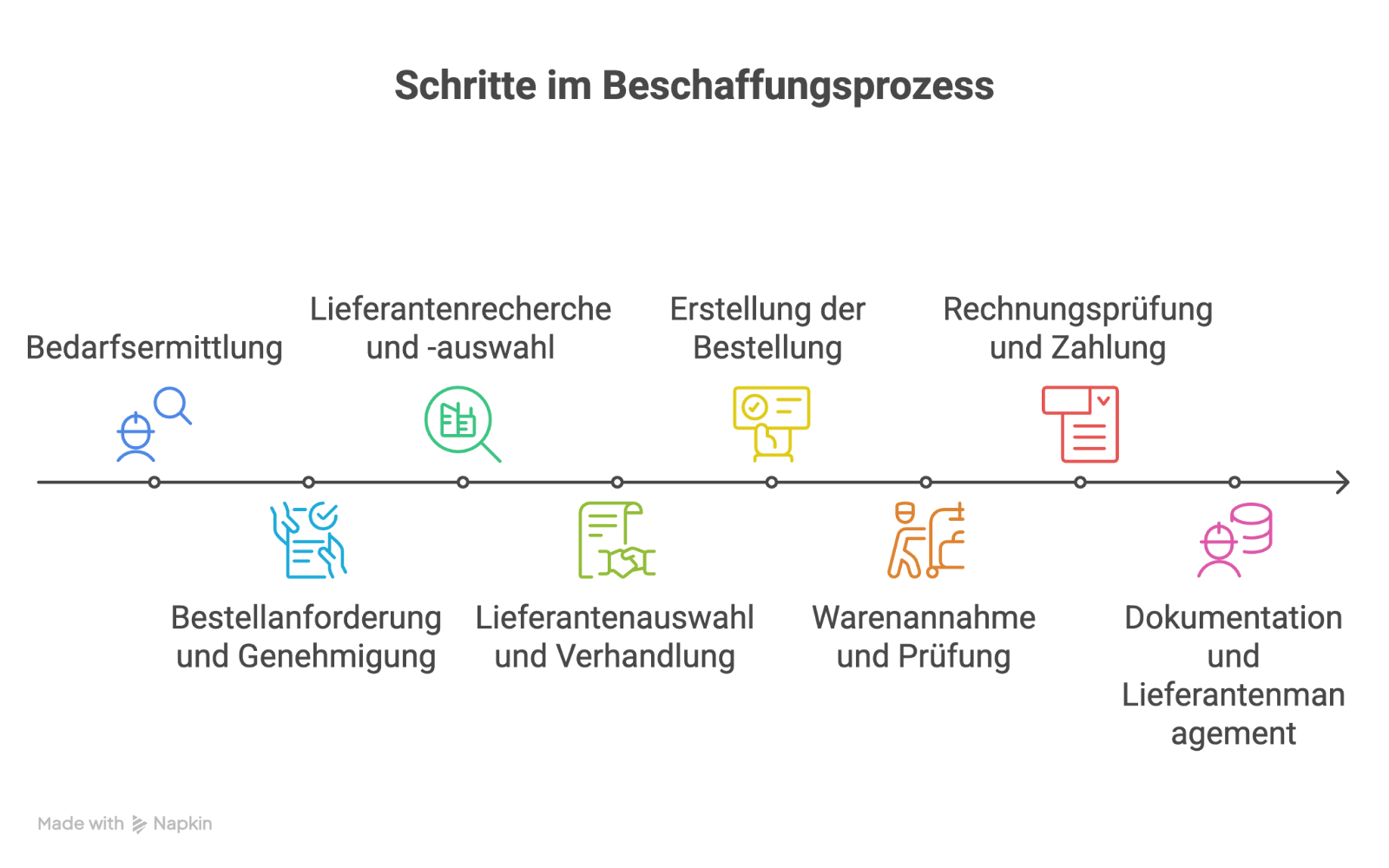

Schritte im Beschaffungsprozess

Auch wenn die Abläufe in jedem Unternehmen variieren können, folgt ein typischer Beschaffungsprozess mehreren gemeinsamen Schritten, um Transparenz und Kontrolle sicherzustellen. Diese Schritte umfassen in der Regel:

1. Bedarfsermittlung

Erkennen und validieren, welche Waren oder Dienstleistungen das Unternehmen benötigt. Dies beinhaltet oft, dass interne Abteilungen den Bedarf prognostizieren oder Anfragen für spezifische Anforderungen stellen.

2. Bestellanforderung und Genehmigung

Die anfordernde Abteilung reicht eine Bestellanforderung (interne Anfrage zum Kauf) ein, die vom Procurement-Team geprüft und genehmigt werden muss – in der Regel durch die zuständigen Manager oder Budgetverantwortlichen, um Bedarf und Budgetabgleich zu bestätigen.

3. Lieferantenrecherche und -auswahl

Beschaffung führt strategisches Sourcing durch, um potenzielle Lieferanten zu finden. Dies kann eine Marktanalyse, die Erstellung einer Liste zugelassener Anbieter sowie die Einholung von Angeboten oder Ausschreibungen (RFQs/RFPs) beinhalten. Anbieter werden nach Kriterien wie Preis, Qualität, Zuverlässigkeit und Compliance bewertet.

4. Lieferantenauswahl und Verhandlung

Das Procurement-Team wählt anhand der Angebote den besten Lieferanten aus und tritt in Verhandlungen ein. Dabei werden Vertragsbedingungen wie Preisgestaltung, Lieferpläne, Servicelevel und Vertragsklauseln verhandelt, um vorteilhafte Konditionen zu sichern. Mit dem ausgewählten Lieferanten wird dann ein formeller Vertrag unterzeichnet.

5. Erstellung der Bestellung

Sobald ein Vertrag oder eine Vereinbarung vorliegt, wird eine Bestellung (Purchase Order, PO) erstellt und an den Lieferanten gesendet. Die PO bestätigt die Details des Kaufs (Artikel, Menge, Preis, Lieferdatum) und wird nach Annahme durch den Lieferanten zu einer verbindlichen Vereinbarung.

6. Warenannahme und Prüfung

Die bestellten Waren oder Dienstleistungen werden geliefert. Das Unternehmen nimmt diese entgegen und prüft, ob die Lieferung den Bestelldaten entspricht (richtiger Artikel, Menge, Qualität usw.). Abweichungen oder Probleme werden erfasst und dem Lieferanten zur Klärung mitgeteilt.

7. Rechnungsprüfung und Zahlung

Der Lieferant stellt eine Rechnung für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen aus. Das Procurement- oder Kreditorenteam gleicht die Rechnung mit der Bestellung und dem Wareneingang (Three-Way-Match) ab, um Konsistenz sicherzustellen. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Rechnung gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen freigegeben.

8. Dokumentation und Lieferantenmanagement

Alle relevanten Unterlagen (Verträge, Bestellungen, Rechnungen, Kommunikation) werden für Prüfungen und Analysen dokumentiert. Über die Transaktion hinaus pflegt Beschaffung die Lieferantenbeziehung, überwacht die Leistung, löst Probleme und baut eine Partnerschaft für zukünftige Bedarfe auf. Dies kann regelmäßige Bewertungen und Gespräche zur kontinuierlichen Verbesserung beinhalten.

Was ist Purchasing?

Purchasing ist ein Teilbereich des Procurement, der sich mit der eigentlichen Transaktion – dem Kauf von Waren oder Dienstleistungen, befasst. Einfach gesagt: Einkauf ist der Vorgang, das zu beschaffen, was das Unternehmen benötigt, nachdem die Vorarbeit (Lieferantensuche und -auswahl) abgeschlossen ist. Es handelt sich um einen enger gefassten, stärker transaktionsorientierten Prozess, der sich auf das Erteilen von Bestellungen, den Wareneingang und die Bezahlung konzentriert.

Purchasing umfasst Aufgaben wie das Erstellen von Bestellungen (Purchase Orders, PO), die Warenannahme, die Bearbeitung von Rechnungen und die fristgerechte Bezahlung der Lieferanten. Höherwertige Tätigkeiten wie Lieferantenverhandlungen oder langfristige Planungen gehören in der Regel nicht dazu. Vielmehr geht es darum, nach festgelegten Prozessen die richtigen Artikel zum richtigen Preis und zur richtigen Zeit zu kaufen. In vielen Unternehmen wird Einkauf von einer Einkaufsabteilung oder einem Einkäufer durchgeführt, der innerhalb des vom Procurement vorgegebenen Rahmens arbeitet.

Kurz gesagt: Purchasing bedeutet die Abwicklung genehmigter Kauftransaktionen – eine wichtige Funktion, um die Procurement-Prozesse am Laufen zu halten, die jedoch innerhalb der von der Procurement-Strategie festgelegten Vorgaben (zugelassene Lieferanten, Budgets, Konditionen) operiert.

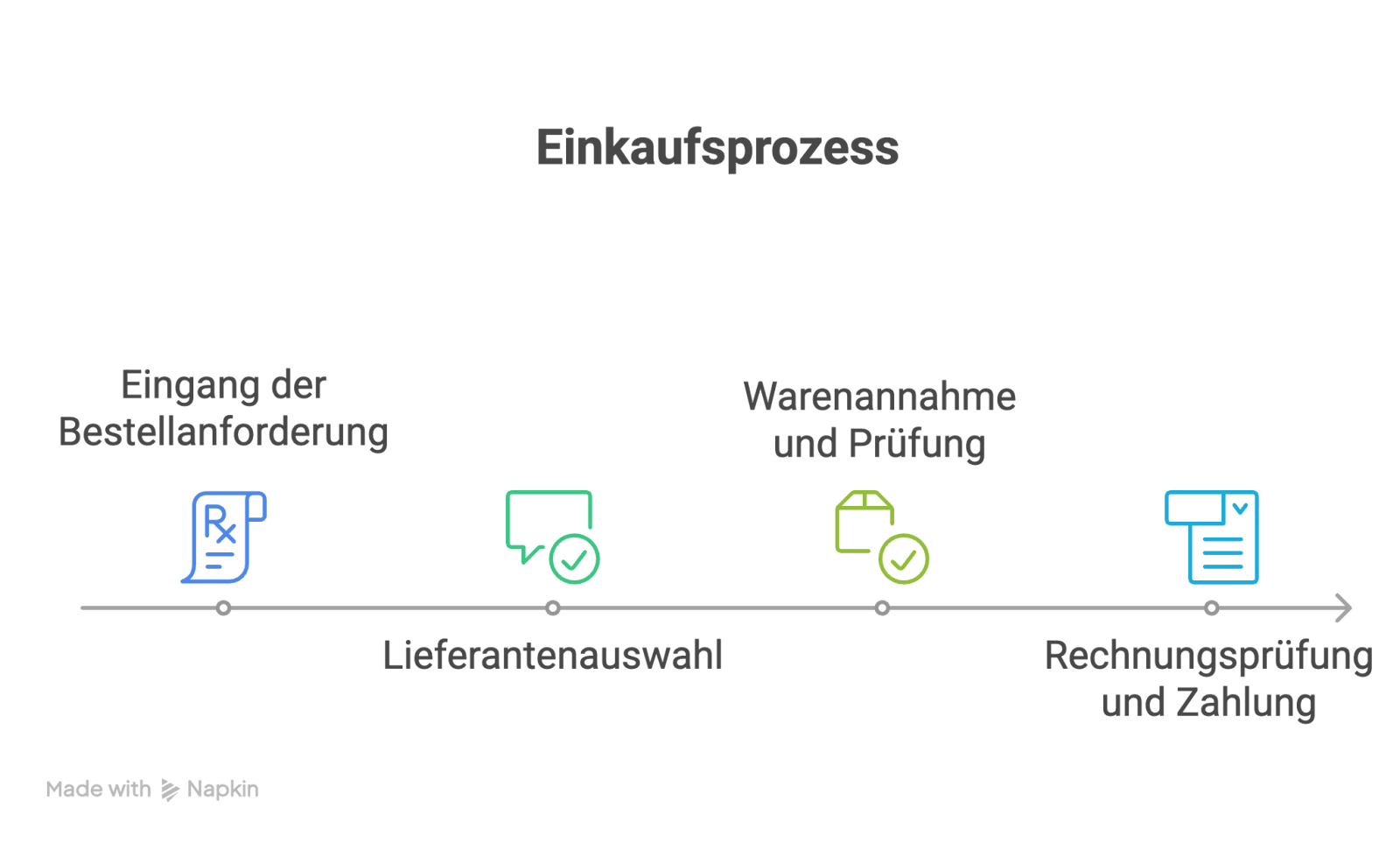

Schritte im Einkaufsprozess

Der Einkaufsprozess ist enger gefasst als Procurement und umfasst die Schritte, die erforderlich sind, um Waren oder Dienstleistungen anzufordern, zu bestellen, zu empfangen und zu bezahlen. Übliche Schritte im Einkaufsprozess sind:

1. Eingang der Bestellanforderung

Der Prozess beginnt, wenn eine Bestellanforderung (Purchase Requisition, PR) beim Einkaufsteam oder bei einem Einkäufer eingeht. Dabei handelt es sich um ein internes Dokument oder eine Anfrage eines Mitarbeiters oder einer Abteilung, in dem/der genau angegeben wird, was gekauft werden soll. Das Einkaufsteam prüft, ob die PR ordnungsgemäß genehmigt und vollständig ist.

2. Lieferantenauswahl

In diesem Schritt bewertet die Einkaufsabteilung die eingegangenen Angebote der Lieferanten und ermittelt anhand von Kriterien wie Qualität, Preis, Lieferbedingungen, Vertragsklauseln und weiteren Faktoren die beste Option. Anschließend wird ein Lieferant ausgewählt, und es wird eine formelle Bestellung (PO) an diesen ausgestellt.

3. Warenannahme und Prüfung

Sobald der Lieferant die Bestellung liefert, prüft die Wareneingangsabteilung (oder der Anforderer) die Lieferung oder die erbrachte Dienstleistung anhand der Bestellung. Dabei werden Menge und Qualität kontrolliert, um sicherzustellen, dass alles Gelieferte der Bestellung entspricht (hier werden auch alle Wareneingangsdokumente mit der PO abgeglichen). Falls etwas beschädigt ist oder fehlt, sucht das Purchasing-Team gemeinsam mit dem Lieferanten schnellstmöglich eine Lösung.

4. Rechnungsprüfung und Zahlung

Die Rechnung des Lieferanten wird mit der PO verglichen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen korrekt für die tatsächlich erhaltenen Waren oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt wurde. Nach Klärung eventueller Unstimmigkeiten wird die Zahlung gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen veranlasst (Abschluss des Purchasing-Zyklus).

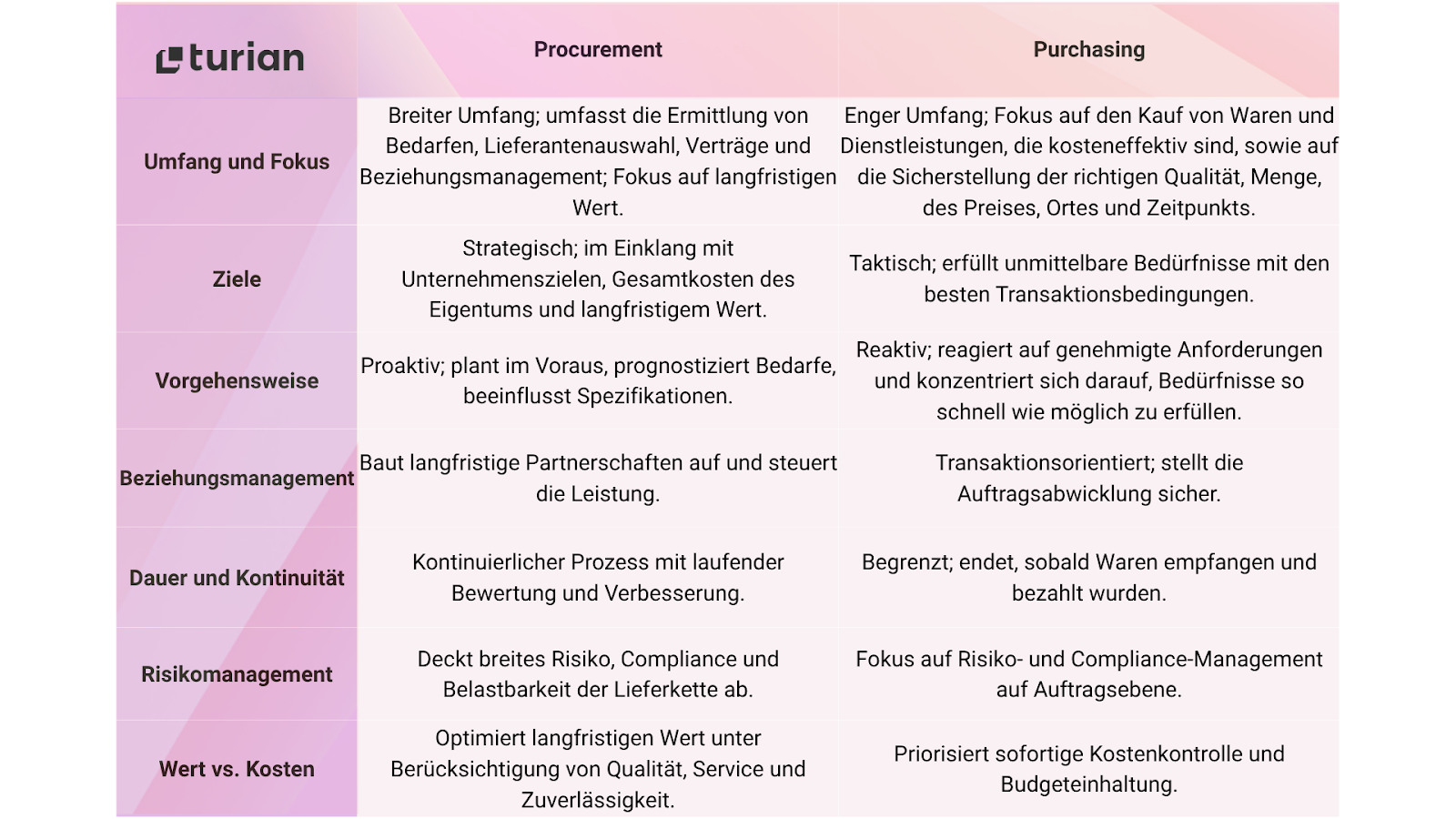

Hauptunterschiede zwischen Procurement und Purchasing

Obwohl Beschaffung und Einkauf eng miteinander verbunden sind und Hand in Hand arbeiten, gibt es klare Unterschiede in ihrem Umfang, Schwerpunkt und Ansatz. Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten Unterschiede im Vergleich von Purchasing zu Procurement:

Quelle: turian

Umfang und Schwerpunkt

Beschaffung hat einen breiteren Umfang: Es umfasst alles, von der Ermittlung des geschäftlichen Bedarfs über die Lieferantenauswahl, Vertragsgestaltung bis hin zum Beziehungsmanagement nach dem Kauf. Der Schwerpunkt liegt darauf, den langfristigen Wert für das Unternehmen zu maximieren, einschließlich Kosteneinsparungen, Qualitätsverbesserung und Risikoreduzierung. Einkauf hingegen ist enger gefasst und befasst sich mit der Abwicklung von Bestellungen. Der Fokus liegt auf der eigentlichen Transaktion: dem Kauf von Waren oder Dienstleistungen, die kosteneffizient sind, innerhalb des Budgets liegen und die „fünf Richtigkeiten“ (richtige Qualität, Menge, Preis, Ort, Zeit) für jede Bestellung erfüllen.

Strategische vs. taktische Ziele

Das Ziel von Procurement ist strategisch: Käufe mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen und den gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder Vertrags im Hinblick auf Kosten und Wert betrachten. Entscheidungen in der Beschaffung berücksichtigen, wie ein Lieferant oder Vertrag die Unternehmensstrategie, Wettbewerbsvorteile und Innovation unterstützen kann. Einkauf hingegen ist taktisch und operativ. Ziel ist es, unmittelbare Anforderungen mit den bestmöglichen Transaktionsbedingungen zu erfüllen.

Proaktiv vs. reaktiv

Procurement ist in der Regel proaktiv. Fachkräfte im Procurement planen voraus, arbeiten mit Abteilungen zusammen, um Bedarfe zu prognostizieren, den Markt zu analysieren und Sourcing-Pläne im Voraus zu erstellen. Sie können sogar Produktspezifikationen beeinflussen, indem sie frühzeitig Marktkenntnisse einbringen. Purchasing ist reaktiver und setzt ein, sobald ein Bedarf festgestellt wurde. Ein Einkäufer reagiert auf eine genehmigte Anforderung, indem er eine Bestellung aufgibt, um diesen Bedarf so schnell wie möglich zu decken. Kurz gesagt: Procurement versucht, Bedarfe vorherzusehen und Konditionen im Voraus zu gestalten, während Purchasing auf aktuelle Anforderungen reagiert.

Beziehungsmanagement

Ein wesentlicher Unterschied liegt im Lieferantenmanagement. Beschaffung beinhaltet den Aufbau und die Pflege langfristiger Beziehungen zu Lieferanten. Verantwortliche arbeiten eng mit Schlüssellieferanten zusammen, um bessere Konditionen auszuhandeln, Kooperationen zu fördern und langfristig gegenseitige Vorteile sicherzustellen. Supplier Relationship Management (SRM) ist oft eine Funktion des Procurement. Einkauf hingegen sieht Lieferanten meist aus transaktionaler Perspektive. Hier liegt der Fokus auf der Auftragsabwicklung: der Kommunikation von Bestelldetails und Lieferterminen. Zwar gibt es auch im Purchasing Lieferantenkontakte, diese beziehen sich jedoch meist auf die Ausführung der Transaktion (z. B. die Beschleunigung einer Lieferung oder die Klärung von Problemen) und weniger auf den strategischen Aufbau von Partnerschaften. In der Praxis können sich diese Rollen überschneiden, der Schwerpunkt bleibt jedoch unterschiedlich: Procurement zielt auf langfristige Partnerschaften und Leistung, Purchasing auf die fristgerechte Erfüllung jedes einzelnen Geschäfts.

Dauer und Kontinuität

Procurement ist ein fortlaufender, kontinuierlicher Zyklus. Auch nach Abschluss eines Kaufs werden Lieferantenleistungen bewertet, Ausgabendaten erfasst und Strategien für den nächsten Zyklus angepasst. Es umfasst kontinuierliche Verbesserungen und die Anpassung an Marktveränderungen oder neue Unternehmensbedarfe. Purchasing hat eine klarere zeitliche Begrenzung: Sobald die Waren empfangen und bezahlt sind, ist dieser Einkaufsprozess abgeschlossen (abgesehen von eventueller Dokumentation oder nachträglicher Bewertung).

Risikomanagement und Komplexität

Beschaffung übernimmt in der Regel das umfassendere Risikomanagement und stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher. Dazu gehört beispielsweise die Bewertung von Lieferantenrisiken und die Entwicklung von Strategien zu deren Minimierung. Procurement muss gewährleisten, dass die Lieferkette widerstandsfähig ist und gesetzlichen sowie internen Vorgaben entspricht. Einkauf trägt zwar ebenfalls zur Compliance bei (z. B. indem sichergestellt wird, dass die Bestellung den Vertragsbedingungen entspricht und die Waren spezifikationsgerecht sind), der Risikofokus ist jedoch enger – vor allem darauf, dass jede Bestellung pünktlich geliefert wird, den Qualitätsstandards entspricht und die Bezahlung korrekt erfolgt. Komplexe Themen wie ethische Beschaffung, langfristige Lieferengpässe oder regulatorische Änderungen werden in der Regel auf Procurement-Ebene behandelt.

Wert- vs. Kostenfokus

Beschaffung legt den Schwerpunkt auf die Optimierung des Werts. Das bedeutet, über den reinen Preis hinaus den Gesamtwert zu betrachten, einschließlich Service, Qualität, Garantie, Lieferzuverlässigkeit und zukünftiger Chancen. Ein Procurement-Team kann sich beispielsweise für einen Lieferanten entscheiden, der höhere Qualität oder bessere Innovation bietet, auch wenn der Anschaffungspreis etwas höher ist, weil der langfristige Wert größer ist. Purchasing legt den Fokus auf die Kostenkontrolle für den unmittelbaren Kauf. Einkäufer konzentrieren sich oft darauf, den niedrigsten Preis zu erzielen oder im Budget zu bleiben. In der Praxis benötigen Unternehmen beide Perspektiven: den strategischen Wertfokus zur Auswahl der richtigen Lieferanten (Beschaffung) und den klaren Kostenfokus zur effizienten Umsetzung jeder Transaktion (Einkauf).

Wie Sie Ihre Einkauf- und Beschaffungsprozess automatisieren

Sowohl Beschaffung- als auch Einkaufsprozess umfassen viele Schritte und Beteiligte und können sehr zeitaufwändig und ineffizient sein, wenn sie manuell abgewickelt werden. Ein einzelner Einkaufsprozess kann sich über Wochen hinziehen, ein vollständiger Beschaffungsprozess sogar über Monate, insbesondere, wenn mehrere Verhandlungsrunden mit Lieferanten erforderlich sind. Werden diese Prozesse mit Tabellen, E-Mails und Papier durchgeführt, entstehen oft Verzögerungen, Engpässe und Ineffizienzen. Die gute Nachricht: Moderne Technologien bieten Möglichkeiten, diese Workflows zu verbessern. Einige Optionen sind:

E-Procurement und digitale Workflows

Der erste Schritt zur Automatisierung besteht in der Regel darin, von manuellen Methoden auf E-Procurement umzustellen. E-Procurement (elektronisches Procurement) bedeutet, digitale Systeme und Software zu nutzen, um Procurement- und Purchasing-Aufgaben online abzuwickeln. Das umfasst alles, von elektronischen Bestellanforderungen und Genehmigungen über Online-Lieferantenkataloge bis hin zu digitalen Bestellungen und automatischem Rechnungsabgleich.

Unternehmen setzen zunehmend auf E-Procurement-Plattformen: 2025 werden die weltweiten Einzelhandels-E-Commerce-Umsätze voraussichtlich mehr als 4,3 Billionen US-Dollar betragen.

Der Einsatz von E-Procurement-Software oder integrierten Procure-to-Pay-Systemen (P2P) kann mehrere Vorteile bringen, darunter mehr Prozesseffizienz, da Routineaufgaben wie das Erstellen von Bestellungen, das Einholen von Genehmigungen oder die Rechnungsverarbeitung automatisiert werden können. Dies beschleunigt die Abläufe und spart Kosten, da E-Procurement-Systeme häufig Budgetkontrollen und Analysen enthalten, die Unternehmen helfen, ihre finanziellen Ziele einzuhalten. Die Automatisierung im Procurement reduziert auch Fehler, die manchmal zu Mehrkosten führen. Laut aktuellen Studien sollen KI-gestützte Procurement-Lösungen die Transaktionsgeschwindigkeit bis 2025 um bis zu 40 % steigern und gleichzeitig die Betriebskosten deutlich senken.

Quelle: erstellt von turian, basierend auf Daten aus Procurement Magazine

E-Commerce-Lösungen können auch das Lieferantenmanagement verbessern, da viele Tools Lieferantenportale enthalten, über die Anbieter Bestellungen empfangen und Rechnungen senden können. Dadurch wird die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Lieferanten zentralisiert und reibungsloser gestaltet. Solche Lösungen sind auch für Compliance-Prüfungen geeignet (z. B. ob Lieferanten Zertifizierungen hochgeladen oder Bedingungen akzeptiert haben), da sie automatisch potenzielle Risiken kennzeichnen können.

E-Procurement kann einen umständlichen papierbasierten Prozess in einen effizienten, transparenten digitalen Workflow verwandeln. Alle Beteiligten arbeiten auf einer gemeinsamen Plattform: Mitarbeitende stellen Anfragen online, Manager genehmigen mit einem Klick und Lieferanten erhalten elektronische Bestellungen.

{{cta="/de/cta/automate-operational-procurement-with-ai-agents"}}

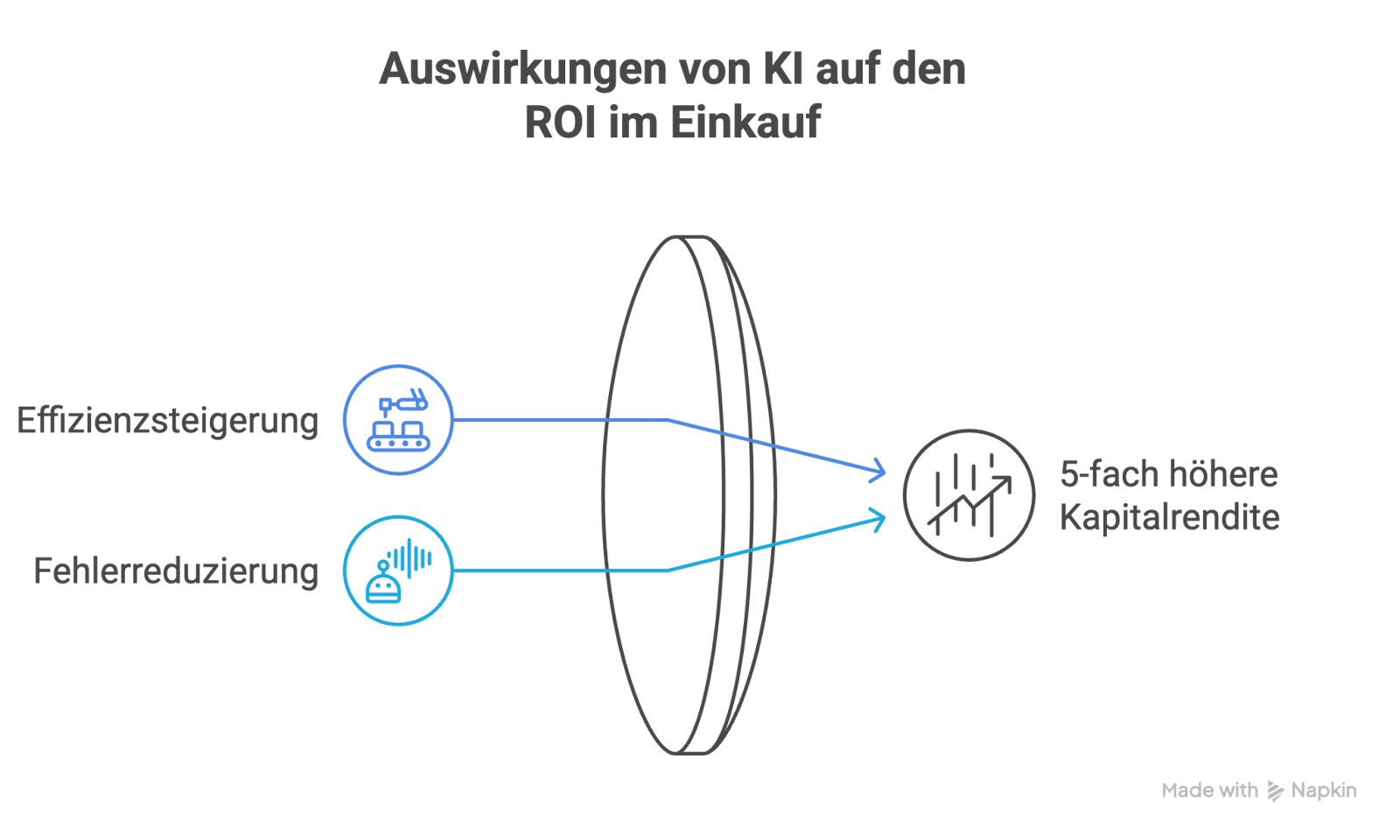

KI und intelligente Automatisierung (die nächste Stufe)

Über die Standard-Workflow-Automatisierung hinaus stehen die neuesten Entwicklungen im Bereich KI, insbesondere Generative AI und intelligente Agenten. Kurz davor, Procurement und Purchasing noch stärker zu verändern. Herkömmliche Procurement-Software automatisiert strukturierte Aufgaben, während KI auch unstrukturierte und komplexe Tätigkeiten übernehmen kann, die bisher menschliches Urteilsvermögen erforderten.

KI-Algorithmen und Large Language Models (LLMs) können beispielsweise Texte in Verträgen, E-Mails und Einkaufsdokumenten lesen und verstehen. Dadurch lässt sich die Automatisierung auf alle Schritte der Procurement- und Purchasing-Prozesse ausweiten. Das bedeutet nicht, dass KI-Teams im Procurement und Purchasing ersetzt werden, sie werden jedoch deutlich effizienter arbeiten können.

44 % der Procurement-Leiter sehen die Beschleunigung der Digitalisierung (einschließlich KI-Einsatz) als kurzfristige bis mittelfristige Priorität. Der Grund für diese Begeisterung: KI kann viele Bereiche im Procurement verbessern, von der Verarbeitung von E-Mails über das Extrahieren und Verarbeiten von Daten aus verschiedenen Procurement-Dokumenten bis hin zur Validierung von Bestellungen, dem Vergleich von Lieferanten, der Rechnungsbearbeitung oder der Abwicklung von RfQs. Basierend auf den extrahierten Daten kann sie automatisch das ERP aktualisieren.

KI-Agenten sind zudem in der Lage, Verträge zu analysieren: Schlüsseldaten zu extrahieren, Fakten und Bedingungen zu überprüfen, auf Basis dieser Daten Aktionen in ERP- oder CRM-Systemen auszuführen und vieles mehr.

Darüber hinaus erfordert Purchasing viel Kommunikation: Bestellungen bestätigen, Liefertermine abfragen, auf Lieferantenanfragen reagieren. Sämtliche Routinekommunikation kann vollständig von KI-Agenten übernommen werden.

KI kann außerdem Ausgabendaten analysieren, den Materialbedarf prognostizieren und sogar Preisschwankungen von Rohstoffen vorhersagen, um Kaufentscheidungen zu unterstützen. McKinsey hat festgestellt, dass eine bessere Datennutzung (unterstützt durch KI) das Potenzial von Procurement-Initiativen um bis zu 200 % erhöhen kann: das bedeutet, dass Procurement-Teams deutlich mehr Einspar- oder Verbesserungspotenziale identifizieren können als zuvor.

Ein weiterer Aspekt, den KI im Procurement automatisieren kann, ist die Compliance, indem sie Datenquellen überwacht, um Risiken in der Lieferkette oder Compliance-Probleme zu erkennen. Sie kann außerdem Procurement-Transaktionen anhand von Compliance-Regeln überprüfen.

Wie turian Sie bei der Automatisierung von Procurement- und Purchasing-Prozessen unterstützen kann

turian stellt KI-Agenten bereit, um Procurement- und Purchasing-Workflows vollständig zu automatisieren, von Anfang bis Ende. Dies geht weit über die Möglichkeiten typischer E-Procurement-Lösungen hinaus.

Ein turian-KI-Agent kann beispielsweise eine eingehende E-Mail eines Lieferanten (etwa eine Auftragsbestätigung oder eine Rückfrage) lesen und verstehen, sie mit der Bestellung im ERP-System abgleichen, die entsprechenden Aktionen ausführen (die ERP-Daten aktualisieren, wenn alles übereinstimmt, oder eine Nachricht zur Klärung vorbereiten, wenn es Abweichungen gibt) und sogar die gesamte Kommunikation mit dem Lieferanten übernehmen, alles ohne menschliches Eingreifen.

Moderne KI-Lösungen wie diese erfordern nicht, dass Unternehmen komplexe Modelle von Grund auf neu entwickeln. KI-Agenten, die auf LLMs basieren, verfügen bereits über ein Verständnis von Sprache und Kontext und können mit nur wenig Trainingsdaten schnell an den Workflow eines Unternehmens angepasst werden. Die Implementierung ist dadurch schnell und flexibel.

Das Ergebnis ist eine hybride Human-KI-Belegschaft: Mit der Lösung von turian überwachen menschliche Procurement-Fachkräfte die KI-Agenten, bearbeiten nur Ausnahmen oder strategische Fragestellungen, während die KI die sich wiederholenden und zeitaufwändigen Teile von Procurement und Purchasing übernimmt. Ganz im Sinne der Vision von turian ist die Zukunft eine Welt, in der menschliche Mitarbeitende ein Team von KI-Agenten steuern.

Diese Form der agentischen Automatisierung kann Produktivität und Durchsatz erheblich steigern. Erste Implementierungen haben bei einigen Unternehmen zu einem bis zu fünffach höheren Return on Investment im Procurement geführt, dank Effizienzgewinnen und Fehlerreduzierung. Darüber hinaus wird erwartet, dass KI im Procurement bessere Entscheidungen ermöglicht, die Einblicke, Produktivität und Kostenoptimierung verbessern, wie die meisten CPOs in einer Deloitte-Umfrage betonen.

Quelle: Erstellt von turian mit Napkin, basierend auf Daten von Deloitte.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Digitalisieren Sie zunächst den Prozess (falls noch nicht geschehen), um Papier und manuelle Tabellenkalkulationen zu eliminieren. Ergänzen Sie dann KI für Aufgaben wie intelligentes Dokumenten-Processing, automatische Kommunikation und Analytics.

Der Mehrwert ist erheblich: kürzere Durchlaufzeiten, geringere Betriebskosten und die Möglichkeit für Ihr menschliches Team, sich auf strategische Tätigkeiten zu konzentrieren, anstatt Papierkram hinterherzulaufen.

{{cta="/de/cta/turn-your-inbox-into-a-supply-chain-cockpit"}}

FAQ

Einkauf bezieht sich speziell auf den Kauf von Waren oder Dienstleistungen. Er konzentriert sich auf die Transaktion selbst: Bestellungen aufgeben, Produkte erhalten, Zahlungen tätigen sowie den besten Preis, die richtige Menge, Zeit und Ort sicherstellen. Beschaffung hat einen weiteren Umfang als Einkauf. Sie umfasst alles von der Ermittlung des Bedarfs, Lieferantenauswahl und Vertragsverhandlungen bis hin zum Management der Lieferantenbeziehungen nach dem Kauf. Ziel der Beschaffung ist es, den langfristigen Wert für das Unternehmen durch Kostenoptimierung, Qualitätsverbesserung und Risikominimierung zu maximieren.

Strategisch stimmt die Beschaffung Einkäufe auf die Unternehmensziele ab und berücksichtigt Gesamtkosten und langfristigen Nutzen. Sie beinhaltet proaktive Planung, Marktanalysen und den Aufbau nachhaltiger Partnerschaften mit Lieferanten. Einkauf ist taktischer und reaktiver und fokussiert auf die schnelle Erfüllung aktueller Bedürfnisse und effiziente Abwicklung von Transaktionen. Während die Beschaffung Risiken, Compliance und kontinuierliche Verbesserung steuert, konzentriert sich der Einkauf auf die erfolgreiche Ausführung einzelner Bestellungen und Kostenkontrolle. Zusammen bilden Beschaffung und Einkauf die Balance zwischen strategischem Wert und operativer Umsetzung.

Beschaffung umfasst weit mehr als nur den Kauf. Sie beinhaltet Planung, was und wann gekauft wird, Analyse von Markttrends, Auswahl von Lieferanten basierend auf Leistung und Zuverlässigkeit sowie Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und Unternehmensrichtlinien. Effektive Beschaffung fördert Kosteneinsparungen und operative Effizienz, indem Einkäufe an der Gesamtstrategie und den langfristigen Zielen des Unternehmens ausgerichtet werden. Außerdem managt sie Risiken wie Lieferengpässe, Qualitätsprobleme und Preisschwankungen.

Automatisierung beginnt meist mit der Ablösung manueller Aufgaben und papierbasierter Prozesse durch digitale E-Procurement-Lösungen. Unternehmen können mit Software starten, die Bestellanforderungen, Genehmigungen, Lieferantenkataloge und Rechnungsbearbeitung online verwaltet. Diese Tools lassen sich in bestehende ERP-Systeme integrieren.

Der nächste Schritt ist der Einsatz KI-basierter Lösungen, die komplexe Aufgaben wie das Extrahieren von Daten aus Verträgen und E-Mails, die Validierung von Bestellungen und die Automatisierung der Lieferantenkommunikation übernehmen. KI ermöglicht zudem die Überwachung von Prozessen zur Erkennung von Compliance-Verstößen und Risiken in der Lieferkette.