RPA vs. IDP: Welches Automatisierungssystem ist besser?

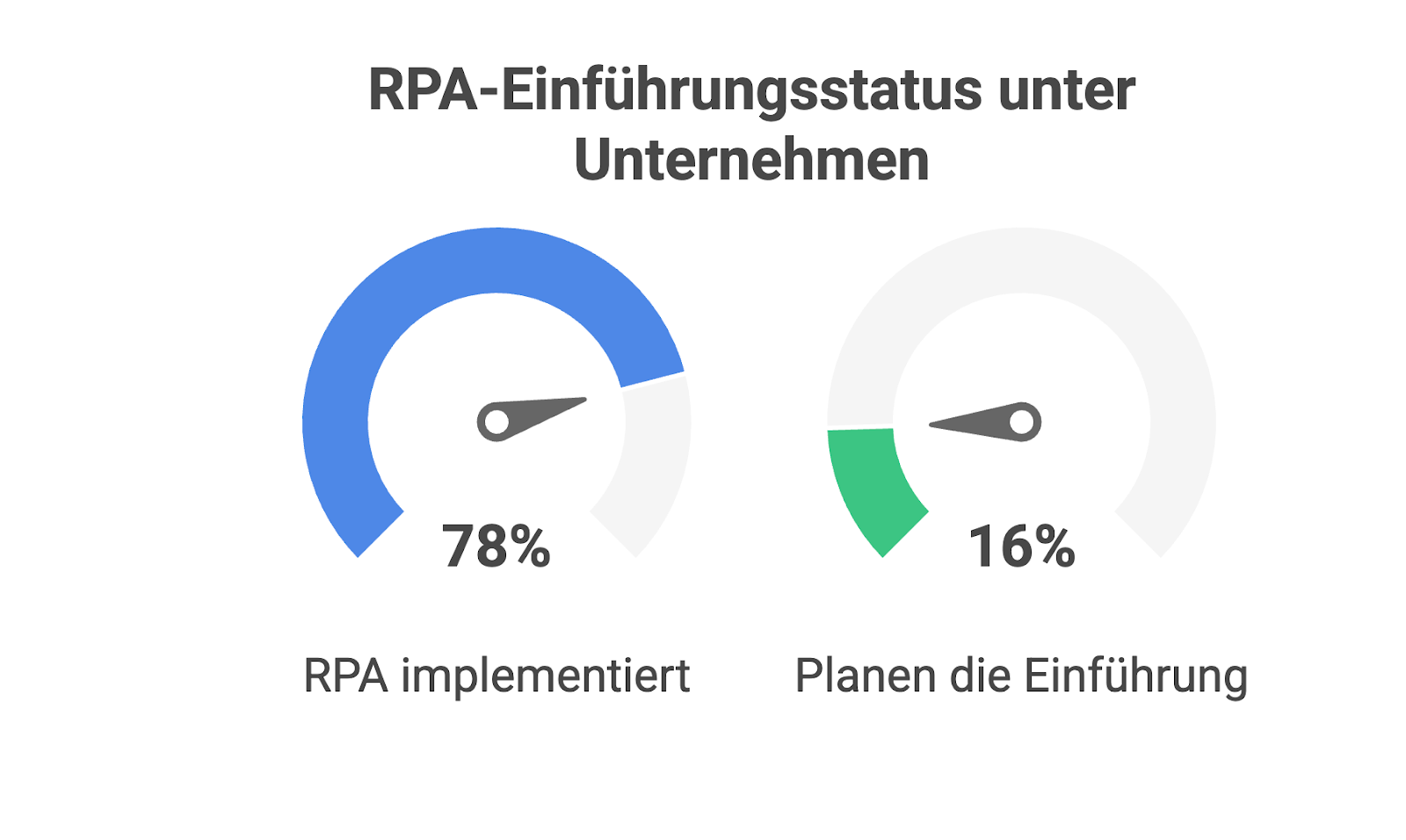

Automatisierung verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend, insbesondere durch Robotic Process Automation (RPA) und Intelligent Document Processing (IDP), zwei zentrale Technologien, die Effizienz und digitale Transformation in verschiedenen Branchen vorantreiben. Die Einführung von Automatisierung beschleunigt sich: Laut einer weltweiten Deloitte-Umfrage haben bereits 78 % der Unternehmen RPA implementiert, weitere 16 % planen dies in den kommenden Jahren. Diese breite Einführung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von RPA für die Optimierung von Geschäftsprozessen. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen mit großen Mengen unstrukturierter Daten konfrontiert – etwa E-Mails, PDFs, gescannte Formulare oder andere Dokumente, die nicht einfach in Datenbanken passen. Herkömmliche Automatisierungslösungen stoßen hier an ihre Grenzen. Deshalb wächst die Nachfrage nach IDP-Lösungen, die in der Lage sind, Dokumente intelligent zu analysieren und Daten präzise zu extrahieren.

Quelle: turian's Produktion, basierend auf Daten von Delloite

Was ist RPA (Robotic Process Automation)?

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Softwaretechnologie, die sogenannte „Bots“ oder Software-Roboter verwendet, um menschliche Aktionen in digitalen Systemen nachzuahmen. Diese Bots agieren wie virtuelle Mitarbeitende, die regelbasierte, sich wiederholende Aufgaben in Anwendungen ausführen. Sie können beispielsweise Schaltflächen anklicken, Bildschirme durchlaufen, Daten kopieren und einfügen, Formulare ausfüllen oder Berechnungen durchführen – genau wie Menschen, aber deutlich schneller und zuverlässiger. RPA arbeitet auf der Benutzeroberfläche oder über APIs und lässt sich in bestehende Software integrieren, ohne dass Änderungen an den Systemen erforderlich sind. Da RPA-Bots vorab definierte Abläufe befolgen, eignet sich die Technologie besonders für Aufgaben mit klaren Regeln und strukturierten Eingaben – etwa um Daten aus Tabellen in ein ERP-System zu übertragen, Standardberichte zu erstellen oder Datensätze zwischen Systemen abzugleichen. Die Einrichtung eines RPA-Workflows erfordert nicht unbedingt tiefgehende Programmierkenntnisse: Viele RPA-Plattformen bieten Low-Code-Tools mit Drag-and-Drop-Funktionen, mit denen Fachabteilungen Abläufe aufzeichnen und als Bots umsetzen können. Wichtig ist: RPA ist für sich genommen nicht „intelligent“. Es lernt nicht und trifft keine Entscheidungen – es folgt ausschließlich den vorgegebenen Regeln. Daher ist RPA äußerst zuverlässig für standardisierte Aufgaben, kann jedoch keine freien Texte verstehen oder flexibel auf Veränderungen reagieren, ohne dass manuelle Anpassungen erfolgen.

Was ist IDP (Intelligent Document Processing)?

Intelligent Document Processing (IDP) ist eine Technologie, die die Erfassung, das Verständnis und die Extraktion von Daten aus Dokumenten automatisiert – insbesondere aus halbstrukturierten oder unstrukturierten Dokumenten, die traditionell manuell gelesen werden mussten. Im Gegensatz zur einfachen Dateneingabe oder klassischen optischen Zeichenerkennung (OCR) kombiniert IDP OCR mit Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Dadurch werden nicht nur Bilder oder PDFs in Text umgewandelt, sondern dieser Text wird auch interpretiert und in strukturierte, nutzbare Informationen überführt. Vereinfacht gesagt, versucht IDP Dokumente so zu lesen, wie es ein Mensch tun würde: Es erkennt, um welchen Dokumenttyp es sich handelt, extrahiert wichtige Felder oder Details und validiert die enthaltenen Informationen.

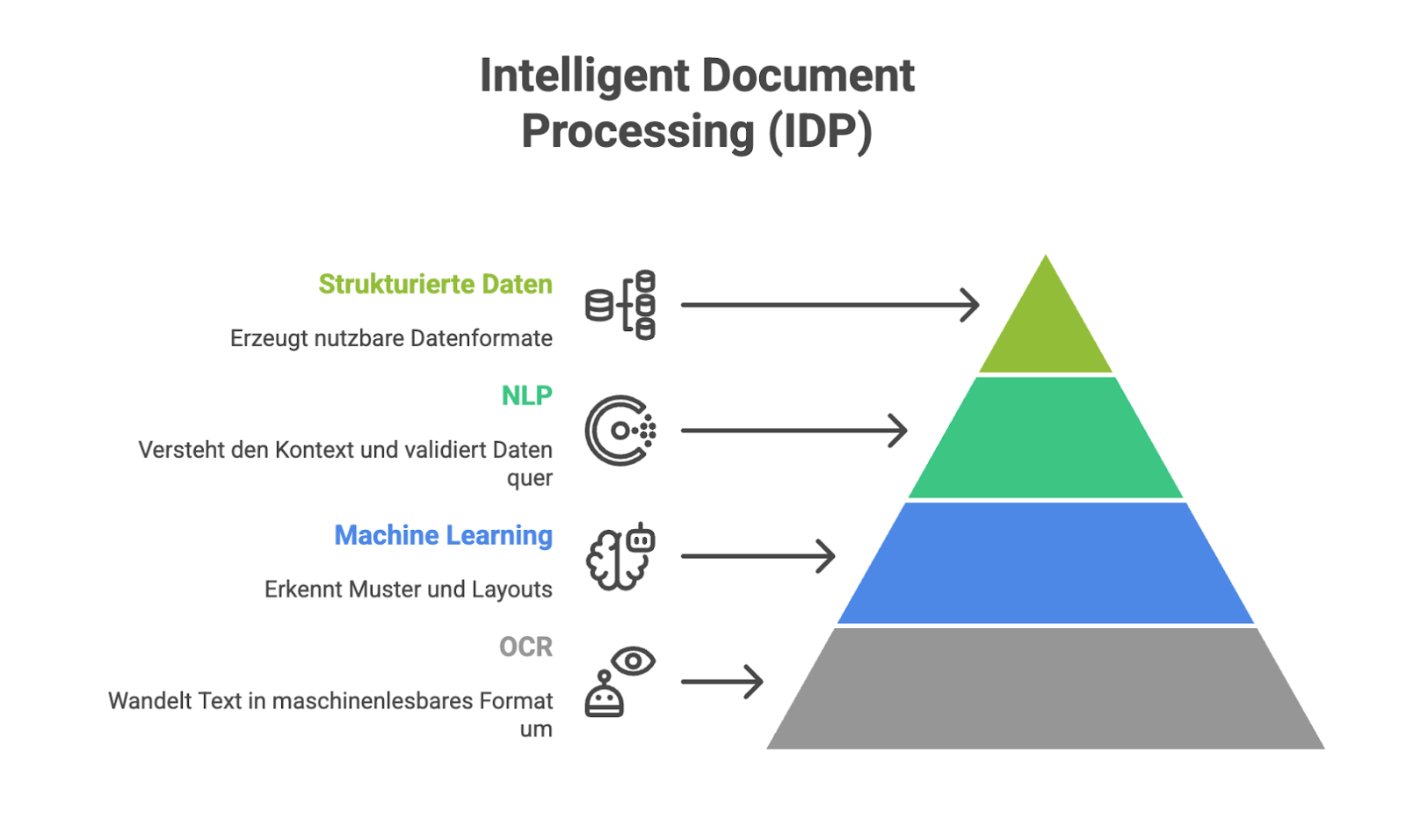

Wie funktioniert IDP?

Technisch betrachtet nutzt ein IDP-System eine Kette intelligenter Technologien zur Verarbeitung von Dokumenten. Der Prozess beginnt oft mit OCR, das als „Auge“ des Systems fungiert: OCR-Software scannt PDFs oder Bilder und wandelt gedruckten oder handgeschriebenen Text in maschinenlesbaren Text um. OCR allein versteht jedoch nicht den Inhalt, sondern digitalisiert lediglich die Zeichen auf der Seite. IDP geht einen Schritt weiter, indem es maschinelles Lernen und Natural Language Processing (NLP) einsetzt, um die Inhalte zu interpretieren. ML-Algorithmen (das „Gehirn“ von IDP) werden anhand von Beispielen trainiert, um Muster zu erkennen. So kann beispielsweise eine IDP-Lösung lernen, das Layout einer Rechnung zu erkennen und zu verstehen, wo sich der Name des Lieferanten, die Rechnungsnummer, das Datum, Positionen oder Gesamtbeträge befinden. Mittels Klassifikationsmodellen bestimmt IDP zunächst den Dokumenttyp (Rechnung, Bestellauftrag, Vertrag, Onboarding-Formular usw.), um zu wissen, welche Daten erwartet werden. Danach extrahieren spezialisierte Modelle die relevanten Datenfelder. Fortgeschrittene IDP-Systeme verwenden NLP, um den Kontext zu verstehen (zum Beispiel erkennt das System, dass „Betrag fällig“ auf einer Rechnung dasselbe bedeutet wie „Gesamt zu zahlen“ auf einer anderen Rechnung). Zudem validieren sie extrahierte Daten anhand bekannter Formate oder Geschäftsregeln (z. B. dass das Rechnungsdatum vor dem Fälligkeitsdatum liegen muss), um die Genauigkeit zu verbessern.

IDP liefert strukturierte Daten (wie JSON, XML oder Datenbankeinträge), die zentrale Informationen aus den ursprünglichen Dokumenten enthalten. Diese können unmittelbar in anderen Systemen oder Prozessen verwendet werden. Dieser umfassende Umgang mit Dokumenten (Klassifizieren, Extrahieren, Validieren und Weiterleiten der Daten) verleiht IDP seine „Intelligenz“ im Vergleich zur einfachen Digitalisierung. Moderne IDP-Lösungen verarbeiten verschiedenste Dokumentformate (PDFs, Bilder, E-Mails mit Anhängen usw.) und bewältigen sogar wechselnde Layouts mittels KI, die über fest definierte Vorlagen hinaus generalisiert.

Quelle: turian

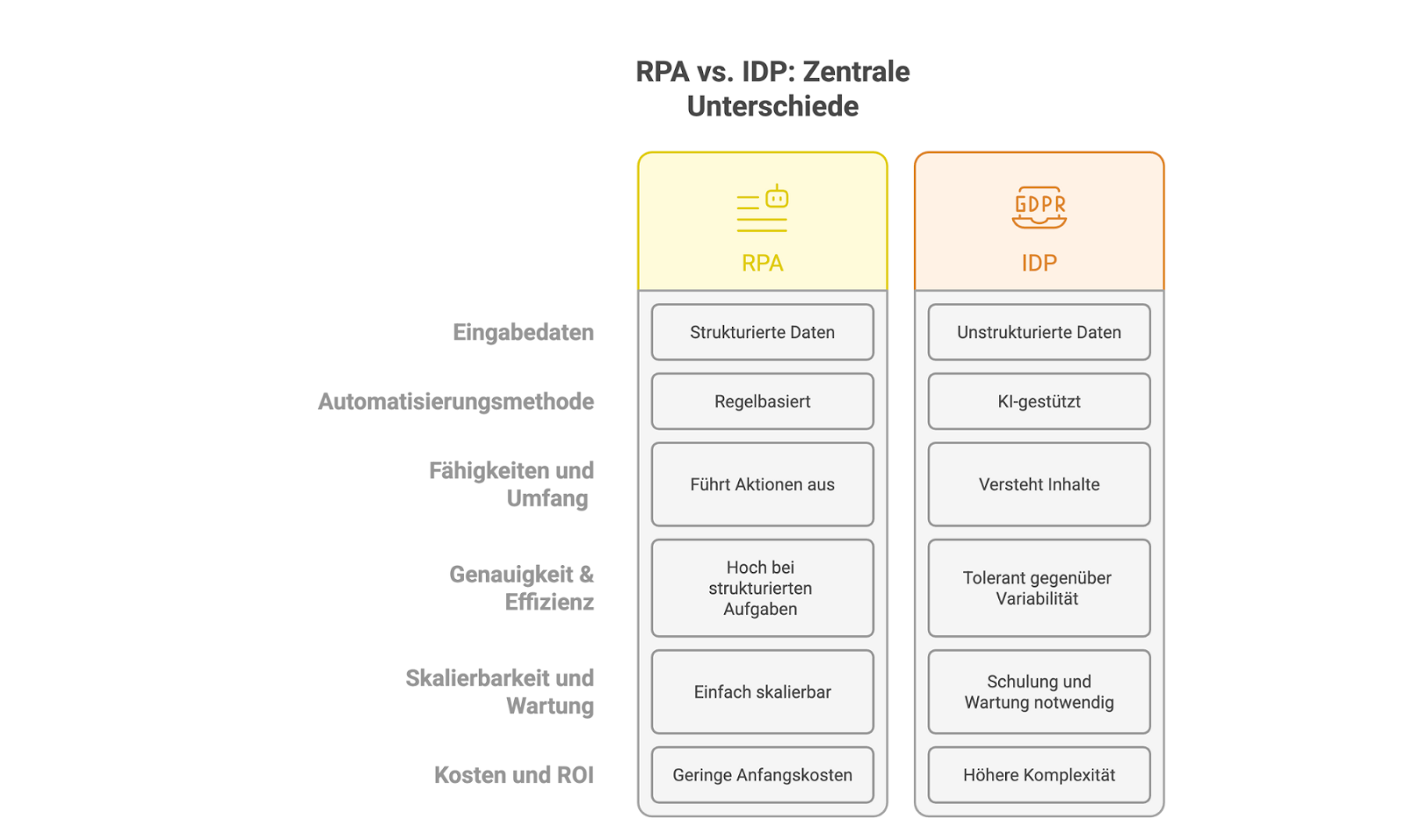

RPA vs. IDP: Wesentliche Unterschiede in der Automatisierung

RPA und IDP sind komplementäre Technologien, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Herangehensweise und idealen Anwendungen. Im Folgenden vergleichen wir RPA und IDP in mehreren Dimensionen:

Quelle: turian

Art der Eingabedaten

Der größte Unterschied liegt in der Art der Daten, die jede Technologie verarbeitet. RPA funktioniert optimal mit strukturierten Daten, also Informationen, die bereits in Datenbanken, Tabellen oder standardisierten digitalen Formaten vorliegen. Wenn die Eingaben einheitlich und maschinenlesbar sind (z. B. Formularfelder auf einer Webseite oder Einträge in einer CSV-Datei), kann RPA diese Daten problemlos verwenden, um Aufgaben auszuführen. RPA versteht jedoch keine unstrukturierten Inhalte, etwa Freitexte in Dokumenten oder E-Mails. Im Gegensatz dazu ist IDP speziell für die Verarbeitung unstrukturierter oder halbstrukturierter Daten aus Dokumenten entwickelt worden. IDP kann Daten aus Rechnungen, PDFs, Bildern, E-Mails und anderen Inhalten extrahieren, die keine vordefinierte Struktur haben. Kurz gesagt: RPA eignet sich ideal für strukturierte digitale Eingaben, während IDP speziell dafür entwickelt wurde, unstrukturierte Dokumente sinnvoll auszuwerten.

Automatisierungsmethode (regelbasiert vs. KI-gesteuert)

RPA folgt expliziten, vordefinierten Regeln zur Ausführung von Prozessen: eine deterministische, regelbasierte Automatisierung. Ein Bot führt genau das aus, wofür er konfiguriert wurde – nicht mehr, nicht weniger. Dies macht RPA vorhersehbar, allerdings fehlt Flexibilität oder „Urteilsvermögen“. IDP nutzt hingegen KI- und ML-Algorithmen zur Automatisierung, ist also probabilistisch und datengetrieben. IDP-Systeme lernen von Beispielen und verbessern sich mit der Zeit im Erkennen von Dokumenten und Datenmustern. RPA-Bots lernen nicht eigenständig oder passen sich nicht an Änderungen an (eine Umprogrammierung ist nötig), während IDP-Modelle angepasst werden können, um neue Dokumentformate zu erkennen. Zusammengefasst: RPA automatisiert nach dem Prinzip „Wenn X, dann Y“, während IDP Dokumente interpretiert und darauf basierend Prozesse ausführt.

Fähigkeiten und Umfang

RPA spezialisiert sich auf Aktionen innerhalb von Softwaresystemen: klicken, tippen, Dateien verschieben, Transaktionen auslösen usw. Es orchestriert Prozesse über mehrere Anwendungen hinweg, enthält aber von sich aus kein Datenverständnis. IDP konzentriert sich dagegen auf das Verständnis von Inhalten und macht Dokumentdaten nutzbar. Wenn RPA als digitale Arbeitskraft („Muskelkraft“) agiert, liefert IDP die Intelligenz („Gehirn“). IDP bietet NLP- und OCR-Funktionen, um Dokumente zu interpretieren. Allerdings führt IDP allein keine Prozesse vollständig aus; es liefert extrahierte Daten, die dann von RPA oder anderen Systemen verarbeitet werden. In der Praxis arbeiten RPA und IDP oft zusammen: IDP strukturiert die Daten, und RPA speist diese Daten in IT-Systeme oder Arbeitsabläufe ein.

Genauigkeit und Effizienz

RPA-Bots erzielen bei stark strukturierten, repetitiven Aufgaben nahezu perfekte Genauigkeit und hohe Effizienz, solange die Eingaben den Regeln entsprechen. Bei unstrukturierten oder variablen Eingaben stößt RPA an Grenzen. IDP hingegen toleriert durch seinen KI-Ansatz variable Eingaben deutlich besser und erreicht nach Training oft bis zu 98 % Genauigkeit bei der Datenextraktion. IDP reduziert außerdem den Bedarf an manuellen Korrekturen erheblich. RPA allein erreicht bei Dokumenten oft nur 70–85 % Genauigkeit. Geschwindigkeit ist ebenfalls entscheidend: Während RPA einfache, strukturierte Aufgaben schnell abwickelt, bietet IDP bei Dokumentinterpretation meist eine schnellere Verarbeitung und höhere Gesamteffizienz.

Skalierbarkeit und Wartung

RPA wird skaliert, indem weitere Bots eingesetzt werden. Das kann einfach sein, wenn Prozesse klar definiert sind, aber komplex, wenn viele Bots koordiniert werden müssen. RPA-Skripte erfordern häufig Wartung bei Änderungen in Anwendungen. IDP skaliert, indem mehr Dokumente verarbeitet werden, erfordert jedoch kontinuierliches Training, um neue Dokumentvarianten zu berücksichtigen. Moderne IDP-Plattformen bieten automatische Anpassungen an Veränderungen („Continuous Learning“). RPA ist stabil bei strukturierten Prozessen, jedoch anfällig für Änderungen. IDP passt sich an Variabilität besser an, hat jedoch eine eigene Lernkurve. Die Kombination beider Technologien steigert die Gesamt-Skalierbarkeit.

Kosten und ROI

RPA-Kosten entstehen vor allem durch Lizenzen (pro Bot oder Prozess) und Entwicklungsaufwand. Einfache RPA-Projekte sind kostengünstig und bieten schnelle Ergebnisse. Im Schnitt reduzieren RPA-Einsätze die Kosten gezielter Prozesse um etwa 59 %. IDP-Lösungen basieren oft auf Lizenzgebühren abhängig vom Dokumentvolumen oder Nutzern und haben höhere Anfangskosten für KI-Training. Dennoch erzielt IDP bei dokumentenintensiven Prozessen meist einen schnellen ROI, da Teams deutlich größere Mengen ohne zusätzliches Personal verarbeiten können. Viele Unternehmen investieren in beide Technologien. RPA ist ideal für einfache, günstige Automatisierungen, während IDP bei komplexen, datenintensiven Aufgaben langfristig höhere Gewinne bringt.

Zusammengefasst unterscheiden sich RPA und IDP im Fokus: RPA automatisiert strukturierte, regelbasierte Aufgaben, während IDP unstrukturierte Daten interpretiert. Beide verbessern die Effizienz, jedoch in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Sie konkurrieren nicht, sondern ergänzen sich, was dazu führt, dass führende Automatisierungsstrategien oft beide Technologien kombinieren.

RPA oder IDP: Die richtige Automatisierungsstrategie wählen

Angesichts der Stärken von RPA und IDP stellt sich häufig die Frage, welche Technologie implementiert werden sollte. Wie bereits erwähnt, ist die optimale Automatisierungsstrategie keine Entweder-oder-Entscheidung, sondern eine clevere Kombination beider Technologien, angepasst an Ihre spezifischen Prozesse. Nachfolgend finden Sie Empfehlungen, die Ihnen helfen, Ihre Entscheidung basierend auf Prozesskomplexität, Skalierungsbedarf und Budgetüberlegungen zu treffen.

1. Prozessmerkmale bewerten

Beginnen Sie mit einer Analyse der Prozesse, die Sie automatisieren möchten, hinsichtlich ihrer Aufgaben und Eingabedaten. Wenn der Prozess hauptsächlich daraus besteht, Daten zwischen Systemen zu bewegen, Software zu bedienen oder Berechnungen basierend auf klar definierten Regeln durchzuführen (und die Eingaben bereits digitalisiert und strukturiert sind), ist RPA wahrscheinlich die passende Wahl. Beispiele sind die automatische Erstellung von Benutzerkonten oder regelmäßige Finanzberichte aus Datenbanken – typische Szenarien für RPA. RPA eignet sich optimal für repetitive Abläufe, die keine Interpretation von Inhalten erfordern. Wenn jedoch viele Dokumente, E-Mails oder textreiche Inhalte verarbeitet werden müssen, die gelesen und verstanden werden sollen, ist IDP (ggf. kombiniert mit RPA) die richtige Wahl. Ein Onboarding-Prozess, bei dem IDP aus Arbeitsverträgen, Ausweisen und Formularen Daten extrahiert und RPA diese in HR-Systeme überträgt, ist ein typisches Beispiel. Oft beinhaltet ein Prozess sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Elemente.

2. Komplexität und Ausnahmeraten berücksichtigen

Einfache Prozesse mit wenig Abweichungen sind ideal für RPA. Wenn eine Aufgabe selten vom Standard abweicht, lässt sich RPA schnell implementieren und ist robust. Bei vielen Ausnahmen, Sonderfällen oder Entscheidungen, die eine Interpretation von Daten erfordern, benötigen Sie hingegen die Flexibilität von IDP/AI. Eine sinnvolle Strategie ist es, zunächst die regelbasierten Teile eines Prozesses mit RPA zu automatisieren und IDP für komplexere Datenauswertungen einzusetzen. Mit der Zeit können Sie IDP weiter trainieren, um mehr Fälle abzudecken und Ausnahmen zu reduzieren. Bei sehr komplexen Prozessen (viele Entscheidungszweige, unstrukturierte Eingaben oder komplizierte Regeln) könnte eine vorherige Prozessoptimierung oder Aufteilung in kleinere Komponenten hilfreich sein. Faustregel: RPA eignet sich für komplexe Workflow-Logik, IDP/AI für komplexe Dateninterpretation. Hohe Ausnahmeraten bedeuten außerdem, dass Sie anfangs menschliche Unterstützung einplanen und entsprechende Technologien auswählen sollten.

3. Skalierbarkeit und Volumen

Bei geringem bis moderatem Prozessvolumen reicht eine einfache RPA-Lösung oft kosteneffektiv aus, selbst wenn einzelne Dokumente manuell bearbeitet werden müssen. Bei höheren Volumina (z. B. Hunderte oder Tausende Dokumente pro Monat) wird IDP zunehmend attraktiv, da es die Dokumentverarbeitung beschleunigt. Berücksichtigen Sie auch potenzielles Wachstum: Eine Lösung, die für 10 Transaktionen pro Tag ausreicht, könnte bei 1000 Transaktionen an Grenzen stoßen. RPA skaliert durch Hinzufügen weiterer Bots, doch bei vielen Dokumentenvarianten ist IDP effizienter. IDP-Modelle können flexibler und einfacher auf Änderungen trainiert werden als zahlreiche spezialisierte RPA-Bots. Für hohe Unternehmensskalierbarkeit ist oft eine Kombination ideal, bei der IDP eine flexible Datenaufnahme ermöglicht und RPA die anschließende Ausführung übernimmt.

Ein hybrider Ansatz – das Beste aus beiden Welten In vielen Situationen ist die beste Strategie ein hybrider Ansatz, der RPA und IDP gemeinsam nutzt. Das ist nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern inzwischen üblich bei erfolgreichen Automatisierungsprojekten. Es geht oft nicht darum, sich für eine Technologie zu entscheiden, sondern darum, herauszufinden, welche Workflow-Teile von RPA und welche von IDP übernommen werden sollten. Nutzen Sie jede Technologie dort, wo sie ihre Stärken ausspielen kann: RPA für einfache, regelbasierte Aufgaben, IDP für das Lesen und Verstehen von Inhalten.

Entscheidend ist die Prozesssteuerung: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (RPA-Bots, IDP-Modelle, Menschen) reibungslos zusammenarbeiten. Investitionen in eine Plattform, die diese Integration ermöglicht, zahlen sich aus. Genau dies ist der Ansatz von turian: Anstatt RPA und IDP getrennt zu behandeln, bietet turian integrierte KI-Agenten, die unstrukturierte Daten interpretieren und strukturierte Aufgaben nahtlos erledigen. Die KI-Agenten von turian können Dokumente mittels fortschrittlicher KI auswerten und anschließend relevante Aktionen durchführen, etwa ERP-Systeme aktualisieren oder Antworten versenden. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz müssen Unternehmen sich nicht für eine Technologie entscheiden, sondern erhalten eine Automatisierungslösung, die beide Technologien kombiniert. Achten Sie bei der Anbieterauswahl auf eine solche Integration: Lassen sich RPA-Tools einfach mit IDP-Tools verbinden? Passt die Ausgabe von IDP nahtlos in Ihre Workflow-Tools oder RPA-Bots? Die Lösung von turian legt Wert auf die einfache Integration in bestehende Systeme (ERP, CRM, E-Mail), um Störungen zu minimieren und schnelle Wertschöpfung zu erzielen.

Um die richtige Strategie auszuwählen, berücksichtigen Sie die folgenden Schritte:

1. Ziele und Schwachstellen identifizieren: Welche Ziele verfolgen Sie – Kostensenkung, schnellere Bearbeitung, höhere Genauigkeit, Compliance? Wo liegen aktuell die Engpässe – zu viel manuelle Dateneingabe, zu viele Fehler, nicht genügend Kapazität? Dies klärt, ob Sie RPA, IDP oder beides benötigen. Wenn beispielsweise Compliance-Fehler Ihr Hauptproblem sind, konzentrieren Sie sich auf IDP zur Verbesserung der Genauigkeit bei der Datenerfassung und RPA zur Durchsetzung von Prüfungen.

2. Prozesse erfassen und analysieren: Zerlegen Sie Ihre Zielprozesse in einzelne Schritte und kategorisieren Sie diese Schritte (strukturierte vs. unstrukturierte Eingaben, regelbasiert vs. urteilsabhängig). Diese Zuordnung zeigt häufig klar, welche Technologie für welche Schritte geeignet ist.

3. Klein starten, dann skalieren: Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt, um Erfahrungen zu sammeln. Wenn Sie neu in der Automatisierung sind, wählen Sie zunächst einen reinen RPA-Fall, um schnelle Erfolge zu erzielen (z. B. automatische Berichterstellung). Wenn bereits RPA im Einsatz ist, könnte der nächste Schritt darin bestehen, IDP für einen dokumentenintensiven Prozess hinzuzufügen. Messen Sie die Ergebnisse, um den Business Case für eine weitere Skalierung zu schaffen.

4. Technologische Kompatibilität bewerten: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten RPA- oder IDP-Lösungen gut in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrierbar sind. Die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Systemen (ERP, CRM, Datenbanken) ist entscheidend. RPA- und IDP-Tools sollten entweder direkt oder über APIs miteinander funktionieren. Beispielsweise kann der KI-Agent von turian nahtlos in Ihre E-Mail- und ERP-Systeme eingebunden werden, ohne dass diese ersetzt werden müssen.

5. Langfristige Wartung berücksichtigen: Wählen Sie Lösungen, die Ihr Team (oder Ihre Partner) warten und aktualisieren können. Verfügen Sie über eigene KI-Kompetenz, könnten Sie IDP-Modelle selbst trainieren; andernfalls wählen Sie IDP-Lösungen mit vortrainierten Modellen oder Anbieterunterstützung. Ebenso sollten Sie sicherstellen, dass RPA-Entwicklungskompetenz vorhanden ist oder ein Anbieter diese unterstützt. Die Gesamtkosten beinhalten auch den Wartungsaufwand.

6. Governance planen: Betrachten Sie Bots und KI-Modelle als Teil der Belegschaft, die überwacht werden müssen. Legen Sie fest, wer die Leistung der Bots überwacht, Ausnahmen bearbeitet und Systeme bei regulatorischen oder prozessualen Änderungen aktualisiert. Der Aufbau eines „Center of Excellence“ (CoE) für Automatisierung ist eine bewährte Praxis, insbesondere für umfangreichere Programme, da es Standards und zentrale Kompetenz bereitstellt.

Letztendlich ist die richtige Automatisierungsstrategie diejenige, die genau auf Ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt ist. Ein ganzheitlicher Ansatz sorgt dafür, dass Sie in die richtigen Bereiche investieren.

Anwendungsfälle: Wann ist welche Technologie sinnvoll?

Um Ihnen die Entscheidung zwischen RPA und IDP zu erleichtern, ist es hilfreich, konkrete Anwendungsfälle aus verschiedenen Geschäftsbereichen zu betrachten. Nachfolgend finden Sie Beispiele, in denen Automatisierung erhebliche Vorteile bringt, und erfahren, welche Technologie für jedes Szenario am besten geeignet ist.

Beschaffung

Beschaffungsprozesse umfassen eine Mischung aus strukturierten Transaktionen und dokumentenintensiver Kommunikation mit Lieferanten, was sie ideal für die Kombination von RPA und IDP macht. RPA eignet sich hervorragend für regelbasierte operative Aufgaben (z. B. automatische Erstellung von Bestellungen im ERP-System, Aktualisierung von Lieferantendaten oder Preisabgleiche mit Datenbanken). Erhält ein Unternehmen Bestellanforderungen oder nutzt es ein E-Procurement-Portal, kann ein RPA-Bot strukturierte Daten erfassen und daraus Bestellungen generieren oder Wareneingänge abgleichen. IDP wird unverzichtbar, wenn der Workflow unstrukturierte Dokumente wie Angebote, Verträge oder Bestellungen per E-Mail umfasst.

Ein typisches Szenario: Ein Einkäufer sendet eine Angebotsanfrage an mehrere Lieferanten und erhält Angebote als PDF-Dokumente oder E-Mail-Anhänge zurück. Statt diese manuell auszuwerten, kann eine IDP-Lösung automatisch die relevanten Informationen (Preise, Bedingungen usw.) extrahieren. Anschließend fasst RPA diese Daten zusammen oder überträgt sie zur weiteren Analyse in ein Beschaffungssystem.

Ein weiterer relevanter Anwendungsfall ist die Bestellverarbeitung per E-Mail: Viele Lieferanten senden weiterhin Auftragsbestätigungen oder Aktualisierungen per E-Mail. IDP kann die eingehenden E-Mails und Anhänge lesen und Auftragsdetails extrahieren. RPA aktualisiert anschließend das ERP-System oder löst nächste Schritte aus. Diese hybride Lösung verkürzt drastisch die Bearbeitungszeiten. Zusammengefasst: RPA eignet sich für transaktionale, repetitive Aufgaben, während IDP ideal ist, um Daten aus Dokumenten (Angebote, Rechnungen, Lieferscheine) präzise zu erfassen. Die meisten erfolgreichen Automatisierungen in der Beschaffung kombinieren beide Technologien.

{{cta="/de/cta/automate-operational-procurement-with-ai-agents"}}

Logistik

Der Logistiksektor verarbeitet eine Vielzahl von Dokumenten und Daten rund um Bestellungen, Sendungen, Lieferungen und Zollabwicklung, was ihn für intelligente Automatisierung besonders attraktiv macht. RPA ist effektiv, um Daten zwischen verschiedenen Systemen zu koordinieren. Ein RPA-Bot könnte z. B. tägliche Sendungsdaten automatisch in ein Transportmanagementsystem übertragen. IDP ist besonders wertvoll bei der Verarbeitung papier- und PDF-basierter Dokumente wie Frachtbriefen, Packlisten, Zolldokumenten oder Frachtrechnungen. IDP kann etwa automatisch Frachtbriefe auslesen (Absender, Empfänger, Artikelbeschreibung, Mengen) oder Zollformulare analysieren, um Zolltarifcodes und Werte zu erfassen. Danach kann RPA diese Informationen verwenden, um Zollsysteme zu befüllen oder Versandetiketten zu erstellen.

Ein weiteres Beispiel: Wenn ein Lieferant per E-Mail eine Lieferaktualisierung sendet, interpretiert IDP das neue Lieferdatum und die Menge, während RPA automatisch die entsprechende Bestellung im SAP-System aktualisiert und eine Bestätigung versendet – nahezu in Echtzeit. Diese durchgehende Abwicklung verbessert Agilität und Genauigkeit in der Lieferkette erheblich.

In der Logistik ist RPA ideal für Transaktionsverarbeitung und Systemintegration, während IDP perfekt für die Datenextraktion aus Versanddokumenten und Kommunikation geeignet ist. Zusammen ermöglichen sie, was man „digitale Logistikmitarbeiter“ nennen könnte. Unternehmen im Einzelhandel und in der Fertigung konnten mit dieser Kombination bereits erhebliche Teile ihrer Auftragsabwicklung und Versandprozesse automatisieren. Das Ergebnis sind kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Verzögerungen durch manuelle Dateneingaben und höhere Genauigkeit der Lieferkettendaten (weniger Fehler bei Adressen, Mengen usw.).

{{cta="/de/cta/turn-your-inbox-into-a-supply-chain-cockpit"}}

Fazit

Automatisierung ist längst kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, die Effizienz, Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit in der heutigen digitalen Welt verbessern wollen. RPA und IDP spielen beide eine entscheidende Rolle in diesem Automatisierungsumfeld, und das Verständnis ihrer Unterschiede ist essenziell, um sie effektiv einzusetzen. RPA eignet sich hervorragend für strukturierte, regelbasierte Aufgaben: Es bietet Geschwindigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit bei repetitiven Tätigkeiten und reduziert Fehler, spart Kosten und schafft Kapazitäten für wichtigere Aufgaben. IDP hingegen ist die ideale Lösung für die Automatisierung von Dokumentenverarbeitung und anderen Aufgaben mit unstrukturierten Daten. Es ermöglicht Maschinen, Dokumente mit einer Genauigkeit und Kontextnähe zu lesen und zu interpretieren, die menschlichem Verständnis nahekommt, wodurch manuelle Dateneingabe entfällt und Prozesse erheblich beschleunigt werden, die zuvor durch Papierkram behindert wurden.

Wir haben gesehen, dass sich RPA und IDP in ihrem Fokus unterscheiden – das eine prozessorientiert, das andere datenorientiert –, sich aber gegenseitig ergänzen. RPA übernimmt das „Tun“, während IDP das „Lesen“ übernimmt. Die leistungsfähigsten Automatisierungen entstehen oft aus der Kombination beider Technologien: IDP extrahiert und interpretiert Informationen mittels KI, RPA nutzt anschließend seine regelbasierte Präzision, um auf Basis dieser Informationen zu handeln. Diese Synergie ermöglicht durchgängige Prozessautomatisierungen, die keine der Technologien allein bewältigen könnte. Unternehmen sollten RPA und IDP nicht als Rivalen betrachten, sondern als Bausteine einer integrierten, intelligenten Automatisierungsstrategie.

Mit Blick in die Zukunft verschwimmt die Grenze zwischen RPA und IDP im Rahmen des breiteren Trends der Hyperautomation zunehmend. Künftige Automatisierungslösungen integrieren zunehmend RPA und IDP, wodurch komplexere Aufgaben als je zuvor automatisiert werden können. Die Weiterentwicklung führt wahrscheinlich zu immer stärker vereinheitlichten Plattformen, bei denen ein einzelner „digitaler Mitarbeiter“ oder KI-Agent sowohl Buttons klicken als auch Dokumente lesen kann. Dies verspricht große Effizienzgewinne, erfordert aber gleichzeitig sorgfältige Planung hinsichtlich Governance und Compliance – insbesondere im regulatorischen Umfeld Europas. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Automatisierungsinitiativen Datenschutzgesetzen und ethischen KI-Praktiken entsprechen und menschliche Aufsicht für Transparenz und Kontrolle integriert bleibt.

Der Ansatz von turian veranschaulicht diese Integration von RPA und IDP zur optimierten Automatisierung. Durch die Kombination eines KI-„Gehirns“ mit robotischen „Armen“ können die KI-Agenten von turian E-Mails, Anhänge und Dokumente intelligent verarbeiten und anschließend in Echtzeit Updates in Unternehmenssystemen vornehmen. Diese Fusion der Fähigkeiten – Verständnis unstrukturierter Eingaben und Ausführung strukturierter Aufgaben – repräsentiert die Zukunft der Automatisierung. Sie liefert echte intelligente Automatisierung, die manuelle Arbeit beseitigt, sich an Komplexität anpasst und End-to-End-Lösungen bietet. turian zeigt, wie eine durchdachte Kombination aus RPA und IDP 80 % oder mehr manueller administrativer Arbeit in Prozessen wie Beschaffung und Auftragsmanagement eliminieren kann. Das Ergebnis ist ein skalierbarer, schneller und genauer Workflow, der mit Ihrem Unternehmen wächst und bei Bedarf menschliche Kontrolle integriert.

{{cta="/de/cta/automate-your-sales-order-workflow-with-ai-agents"}}

Abschließend lässt sich sagen, dass RPA und IDP beide unverzichtbar im modernen Automatisierungsbaukasten sind. Unternehmen sollten beide Technologien optimal nutzen und harmonisch integrieren, um ihren vollen Nutzen zu realisieren. Merken Sie sich die Kernbotschaft: RPA automatisiert Routinen, IDP automatisiert Interpretationen.

Bei der Planung Ihrer Automatisierungsstrategie sollte Ihr endgültiges Ziel nicht nur Automatisierung, sondern intelligente Automatisierung sein. Mit dem richtigen Mix aus RPA und IDP können Sie Ihre Abläufe transformieren, Ihre Mitarbeiter auf die wesentlichen Aufgaben fokussieren und Ihr Unternehmen langfristig auf Agilität und Erfolg im digitalen Zeitalter ausrichten.