Was ist Procure-to-Pay (P2P) und wie funktioniert der Prozess

Procure-to-Pay (P2P) ist ein zentraler Geschäftsprozess, auf den jedes Unternehmen angewiesen ist, und dennoch ist er oft mit manueller Arbeit, Verzögerungen und versteckten Kosten verbunden. Ineffizienzen im P2P-Prozess können Unternehmen laut McKinsey bis zu 20 % ihrer Ausgaben im Einkauf kosten. In Zeiten knapper Margen, Fachkräftemangel und digitaler Transformation gehört die Optimierung des Procure-to-Pay-Prozesses zu den obersten Prioritäten von Führungskräften. Moderne Technologien (insbesondere KI und Automatisierungssysteme) verändern die Abläufe grundlegend und ermöglichen es Unternehmen, P2P von Anfang bis Ende zu optimieren.

Quelle: turian, mit Daten aus McKinsey.

Dieser Artikel erklärt, was Procure-to-Pay ist, wie der P2P-Prozess funktioniert und wie er durch Automatisierung verbessert werden kann. Außerdem zeigen wir die Vorteile eines automatisierten P2P-Prozesses auf und erläutern, wie KI-Lösungen Unternehmen dabei helfen können, einen schnelleren und fehlerfreien P2P-Zyklus zu erreichen.

Was ist Procure-to-Pay?

Procure-to-Pay (P2P) (auch bekannt als Purchase-to-Pay oder Procurement-to-Payment) beschreibt den End-to-End-Prozess von Bedarfsmeldung, Einkauf, Wareneingang bis hin zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen in einem Unternehmen. Einfach gesagt: Er umfasst alle Schritte vom Erkennen eines Bedarfs bis zur Zahlung an den Lieferanten. P2P verbindet Beschaffungsaktivitäten mit den Aufgaben der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable, AP), um einen durchgängigen Workflow zu schaffen, der Effizienz, Genauigkeit und finanzielle Kontrolle verbessert.

Der Procure-to-Pay-Prozess beginnt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Abteilung einen Bedarf feststellt und ein Produkt oder eine Dienstleistung anfordert. Danach umfasst er die Lieferantenauswahl (sofern nicht bereits festgelegt), die Erstellung einer Bestellung, den Erhalt der Waren oder Dienstleistungen, die Prüfung und den Abgleich der Lieferantenrechnung sowie die abschließende Zahlungsabwicklung.

Warum ist P2P wichtig?

Ein gut gesteuerter P2P-Prozess erreicht Folgendes:

- Sicherstellung, dass die Ausgaben des Unternehmens kontrolliert und regelkonform sind

- Vermeidung unautorisierter Käufe, Durchsetzung von Budgetgrenzen und Vertragsbedingungen sowie Schutz vor teuren Fehlern oder Betrug

- Transparenz über Ausgabemuster und Verpflichtungen durch die Zentralisierung von Beschaffungsdaten und Workflows, was es Unternehmen ermöglicht, bessere Konditionen mit Lieferanten zu verhandeln und Einsparpotenziale zu erkennen

- Verbesserung der Lieferantenbeziehungen durch pünktliche und korrekte Zahlungen, was zu einer stabileren Lieferkette beiträgt

Procure-to-Pay ist somit entscheidend für operative Effizienz, finanzielle Disziplin und ein strategisches Beschaffungsmanagement.

Wie funktioniert P2P? Die Schritte im Procure-to-Pay-Prozess

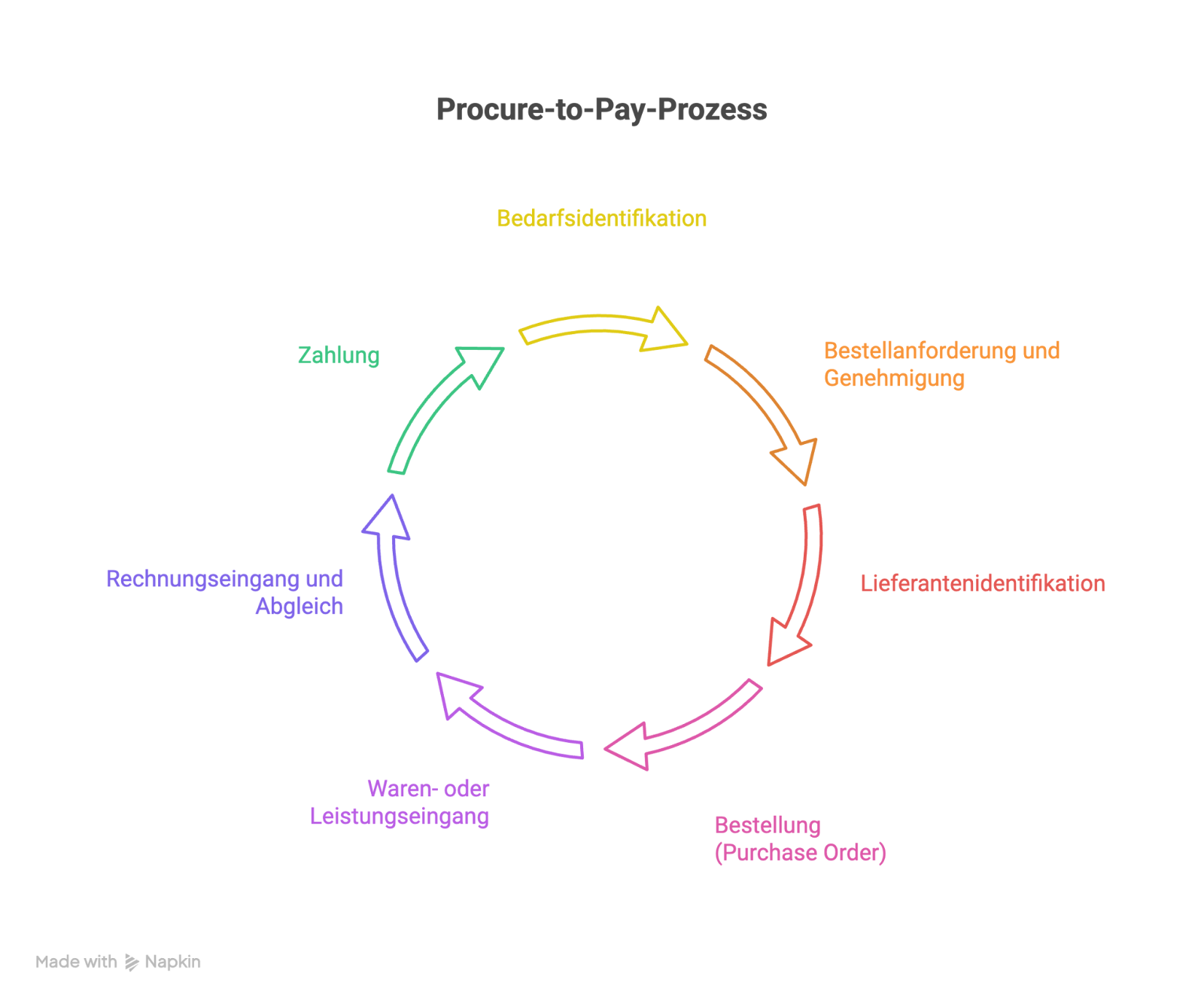

Der Procure-to-Pay-Prozess umfasst eine Reihe aufeinanderfolgender Schritte, die von der Beschaffung bis zur Kreditorenbuchhaltung reichen. Zwar können sich die Abläufe je nach Unternehmen leicht unterscheiden, doch in der Regel beinhaltet der P2P-Prozess folgende Kernschritte:

1. Bedarfsidentifikation

Der Prozess beginnt, wenn in der Organisation ein Bedarf an einem Produkt oder einer Dienstleistung festgestellt wird. Beispielsweise könnte eine Abteilung feststellen, dass bestimmte Rohstoffe knapp werden, oder ein Mitarbeiter benötigt eine neue Softwarelizenz. In dieser Phase werden die Anforderungen (Menge, Spezifikationen, Zeitpunkt) klar definiert. Dies stellt sicher, dass nur notwendige Einkäufe in den Workflow aufgenommen werden.

2. Bestellanforderung und Genehmigung

Im nächsten Schritt wird der Bedarf in eine Bestellanforderung (Purchase Requisition) überführt. Dabei handelt es sich um eine interne Anfrage zum Erwerb des Artikels. Die Anforderung enthält Details wie den Bedarf, den Grund, die geschätzten Kosten und, falls bekannt, den gewünschten Anbieter. Anschließend wird die Anforderung über den vorgesehenen Kanal eingereicht und den zuständigen Führungskräften oder Budgetverantwortlichen zur Genehmigung vorgelegt. Genehmigungs-Workflows stellen sicher, dass der Kauf gerechtfertigt ist und mit Budget sowie Beschaffungsrichtlinien übereinstimmt. Erst nach Prüfung und Freigabe (oft über ein E-Procurement-System oder internes Portal) geht die Anforderung in die nächste Phase. Dieser Kontrollschritt verhindert unautorisierte oder nicht budgetierte Ausgaben.

3. Lieferantenidentifikation (Sourcing)

Wenn der Artikel nicht bereits vertraglich geregelt ist oder kein bevorzugter Lieferant festgelegt wurde, identifiziert das Beschaffungsteam potenzielle Lieferanten und holt Angebote ein. Dieser Schritt kann Preisvergleiche, Qualitätsbewertungen, Lieferzeiten oder andere Kriterien umfassen. Bei wiederkehrenden Käufen oder bestehenden Rahmenverträgen entfällt dieser Schritt meist oder fällt sehr kurz aus. Sobald ein Lieferant ausgewählt ist, geht der Prozess in die Bestellphase über.

4. Bestellung (Purchase Order)

Nach der Genehmigung (und ggf. Lieferantenauswahl) erstellt die Einkaufsabteilung eine Bestellung (Purchase Order, PO). Die PO ist ein offizielles Bestelldokument, das an den Lieferanten geschickt wird und die bestellte Ware oder Dienstleistung mit Menge, Preis, Liefertermin, Lieferadresse sowie weiteren Konditionen genau spezifiziert. Im Wesentlichen ist es das Kaufangebot des Unternehmens zu bestimmten Bedingungen. Sobald die Bestellung erstellt ist, wird sie an den Lieferanten zur Bestätigung gesendet. Dieser Schritt ist entscheidend, da die PO die vertragliche Grundlage bildet: Der Lieferant bezieht sich auf die Bestellung, wenn er den Auftrag erfüllt.

5. Waren- oder Leistungseingang

Der Lieferant liefert die Waren oder erbringt die Dienstleistungen wie vereinbart. Nach Erhalt prüft das Unternehmen, ob die Lieferung der Bestellung in Menge und Qualität entspricht. Bei physischen Waren erfolgt dies in der Regel durch Abgleich von Bestellung, Lieferschein und Lieferung, anschließend wird ein Wareneingang oder eine Empfangsbestätigung erfasst. Bei Dienstleistungen bestätigt ein Mitarbeiter, dass die Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde. Abweichungen, z. B. fehlende Artikel, beschädigte Ware oder Unterschiede zur Bestellung – werden vermerkt und dem Lieferanten zur Klärung gemeldet.

6. Rechnungseingang und Abgleich

Nach der Lieferung stellt der Lieferant eine Rechnung. Diese geht in der Regel bei der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable, AP) ein, häufig per E-Mail oder direkt im AP-System. Ein zentraler Kontrollmechanismus im P2P-Prozess ist der sogenannte 3-Wege-Abgleich: Rechnung, Bestellung und Wareneingang werden miteinander verglichen. Ziel ist es sicherzustellen, dass nur das abgerechnet wird, was tatsächlich bestellt und erhalten wurde, und zu den vereinbarten Preisen. Stimmen die Daten überein, wird die Rechnung zur Zahlung freigegeben. Bei Abweichungen erzeugt das System eine Ausnahme, die zur Klärung an das Beschaffungsteam oder einen Manager zurückgeleitet wird. Der Rechnungsabgleich ist häufig der zeitintensivste Schritt, wenn er manuell erfolgt, aber er ist entscheidend, um Überzahlungen oder Betrug zu vermeiden.

7. Zahlung (Accounts Payable)

Nach Freigabe der Rechnung erfolgt der letzte Schritt, die Bezahlung des Lieferanten. Die Kreditorenbuchhaltung veranlasst die Zahlung entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen (z. B. 30 Tage netto, 60 Tage netto). In modernen Systemen lässt sich dieser Schritt automatisieren, indem ERP- oder Payment-Plattformen genehmigte Rechnungen zum Fälligkeitsdatum automatisch zur Zahlung vorbereiten. Mit der Zahlung wird die Transaktion im Finanzsystem verbucht und der P2P-Zyklus für diesen Einkauf abgeschlossen.

Jeder dieser Schritte kann verschiedene Personen, Abteilungen und Systeme einbeziehen. Die bereichsübergreifende Natur von Procure-to-Pay macht den Prozess anspruchsvoll. Wenn er manuell oder fragmentiert abläuft, steigt die Komplexität und die Fehleranfälligkeit. Verschiedene Abteilungen könnten unterschiedliche Systeme oder Tabellen verwenden, was zu Datensilos und Verwirrung führt. Zudem kann ein fehlender einheitlicher Prozess zu Regelverstößen (z. B. Umgehung von Beschaffungsrichtlinien) und fehlender Transparenz über Ausgaben führen. Diese Schwachstellen bewegen viele Unternehmen dazu, nach Verbesserungen und Automatisierung im P2P-Prozess zu suchen, darauf gehen wir im nächsten Abschnitt ein.

Wie Sie Ihren P2P-Prozess optimieren

Viele mittelständische Unternehmen stellen heute fest, dass ihr Procure-to-Pay-Prozess nicht so effizient oder transparent ist, wie er sein könnte. Häufige Probleme sind papier- oder E-Mail-basierte Workflows, nicht verbundene Beschaffungs- und Buchhaltungssysteme, verzögerte Genehmigungen und Fehler bei der manuellen Dateneingabe. Die Optimierung des P2P-Prozesses bedeutet, diese Schwachstellen zu beseitigen und einen verbesserten Workflow zu schaffen. Hier sind mehrere Strategien, um Ihren P2P-Prozess zu optimieren:

Ein integriertes P2P-Softwaresystem einführen

Einer der wirksamsten Schritte ist die Digitalisierung und Automatisierung des P2P-Workflows mit einer umfassenden Lösung (oder einem integrierten Set von Tools). Ein automatisiertes System zentralisiert alle Schritte in einem einzigen Workflow: Bestellanforderungen, Bestellungen (POs), Wareneingänge, Rechnungsstellung und Zahlungen werden in einer Plattform mit konsistenten Daten verwaltet. Durch den Einsatz von Procurement-Automation-Tools können Unternehmen den Papieraufwand und lange E-Mail-Ketten erheblich reduzieren – mit dem Ergebnis kürzerer Durchlaufzeiten und weniger Fehler.

Richtlinienkonformität und Kontrolle sicherstellen

Ein zentraler Aspekt der Optimierung ist die Integration von Beschaffungsrichtlinien in den Prozess. Das bedeutet, Tools und Workflows zu nutzen, die Compliance von Anfang an erzwingen, etwa eine „No PO, No Pay“-Regel, Kataloge oder Leitfäden für Mitarbeiter zur Auswahl zugelassener Lieferanten, oder Genehmigungshierarchien und Budgetprüfungen. Automatisierte Kontrollen verhindern nicht nur Verschwendung und Betrug, sondern sparen auch Zeit im Vergleich zu nachträglichen Korrekturen bei unautorisierten Käufen.

Daten und Analysen nutzen

Definieren Sie messbare KPIs für den Procure-to-Pay-Prozess und verfolgen Sie diese. Häufige P2P-Kennzahlen sind z. B.: Durchlaufzeit für Bestellungen, Zeit für Rechnungsverarbeitung, First-Time-Match-Rate, Ausnahmequote bei Rechnungen, Kosten pro Rechnung/PO, Quote rechtzeitiger Zahlungen und Anteil der Ausgaben unter Management. Durch die Überwachung dieser Kennzahlen lassen sich Engpässe oder Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren. Wenn beispielsweise die Ausnahmequote bei Rechnungen hoch ist, sollten Sie prüfen, warum: Liefern bestimmte Lieferanten häufig fehlerhafte Rechnungen? Gibt es Probleme im Wareneingangsprozess? Moderne P2P-Automatisierungslösungen enthalten oft Reporting-Dashboards; falls nicht, sollten Sie Daten exportieren und analysieren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen, Workflows gezielt anzupassen und zu verbessern.

KI und fortschrittliche Automatisierung für komplexe Aufgaben einsetzen

Moderne KI-Technologien gehen über klassische Automatisierung hinaus und übernehmen Aufgaben mit unstrukturierten Daten oder höherer Entscheidungslogik. Beispielsweise kann KI-gestützte Datenerfassung Rechnungen oder E-Mails intelligent auslesen; KI-Agenten können Verträge auf Compliance prüfen oder mit Nutzern interagieren, um Bestellanforderungen abzuschließen. Unternehmen sollten KI-gestützte Lösungen in Betracht ziehen, etwa intelligente Rechnungsverarbeitungssysteme, Chatbot-Assistenten für Beschaffungsanfragen oder sogar autonome Procurement-„Agents“, die direkt mit Menschen kommunizieren können.

{{cta="/de/cta/automate-operational-procurement-with-ai-agents"}}

Eine Analyse von McKinsey zeigt, dass 56 % aller Source-to-Pay-Aufgaben mit heutiger Technologie vollständig oder weitgehend automatisiert werden könnten, ein deutliches Potenzial für den Einsatz von KI zur Vereinfachung des P2P-Prozesses.

Die Vorteile eines automatisierten Procure-to-Pay-Prozesses

Die Umwandlung eines manuellen P2P-Prozesses in einen automatisierten und optimierten Workflow kann für ein Unternehmen erhebliche Vorteile bringen. Im Folgenden heben wir einige der wichtigsten Vorteile einer Automatisierung des Procure-to-Pay-Prozesses hervor:

Kostensenkung und Effizienzsteigerung

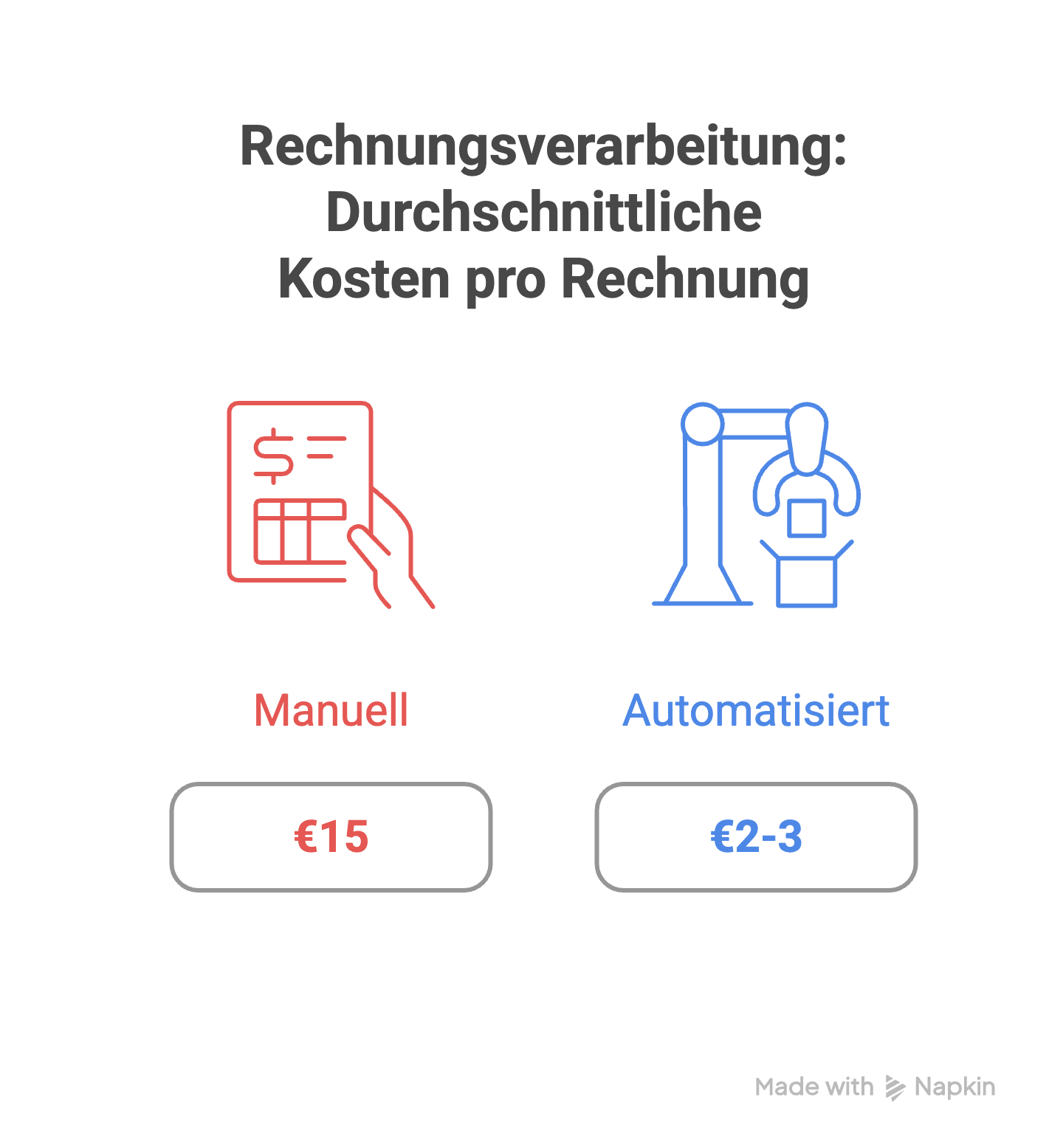

Automatisierung führt zu erheblichen Einsparungen, da viele arbeitsintensive Aufgaben in Beschaffung und Kreditorenbuchhaltung entfallen. Ein Beispiel: Die manuelle Verarbeitung einer einzelnen Rechnung kostet im Durchschnitt etwa 15 € (durch Personalaufwand für Dateneingabe, Validierung und Nachverfolgung), während ein automatisierter Rechnungsprozess nur 2–3 € pro Rechnung kosten kann. Das entspricht einer Reduzierung der Kosten pro Transaktion um 80–85 %. Bei Hunderten oder Tausenden von Rechnungen und Bestellungen summieren sich diese Einsparungen erheblich.

Die Effizienzgewinne entstehen nicht nur durch geringeren Personalaufwand, sondern auch durch die Vermeidung von Mahngebühren, die Nutzung von Skonti und die Reduzierung von Überzahlungen. Zudem steigt die Produktivität: Ihr Team kann ein deutlich höheres Einkaufsvolumen mit denselben oder sogar weniger Ressourcen abwickeln.

Kürzere Durchlaufzeiten

Ein automatisierter Procure-to-Pay-Prozess verläuft deutlich schneller und unterstützt das Unternehmen bei rechtzeitigen Einkäufen und Zahlungen. In einem traditionellen Ablauf kann eine Bestellanforderung tagelang auf Genehmigungen warten oder eine Rechnung zwei bis drei Wochen bis zur vollständigen Bearbeitung benötigen. Automatisierung beschleunigt jeden Schritt: Digitale Workflows senden Genehmigungen sofort an die zuständige Person (mit automatischen Erinnerungen), Bestellungen können in Minuten erstellt werden, und Rechnungen lassen sich innerhalb weniger Stunden statt Tagen abgleichen und freigeben. Studien zeigen beispielsweise, dass die manuelle Bearbeitung einer Rechnung durchschnittlich 14,6 Tage dauert, während führende AP-Automatisierung diese Zeit drastisch verkürzen kann. Kürzere Durchlaufzeiten bedeuten, dass Ihre Lieferanten pünktlich (oder sogar frühzeitig, mit Skonto-Vorteilen) bezahlt werden und Ihr Betrieb benötigte Waren und Dienstleistungen ohne Verzögerung erhält.

Höhere Genauigkeit und weniger Fehler

Menschen machen Fehler – sie vertippen sich, verlegen Dokumente oder übersehen Genehmigungen. Ein automatisiertes P2P-System reduziert Fehler erheblich, indem es Regeln durchsetzt und digitale Datenerfassung nutzt. Automatisiertes 3-Wege-Matching erkennt Abweichungen zwischen Rechnung und Bestellung jedes Mal, während ein beschäftigter Mitarbeiter kleine Überberechnungen übersehen könnte. Automatisierte Prozesse erreichen in der Regel bis zu 99 % Genauigkeit, ein Wert, den Menschen kaum erreichen könnten. Das Ergebnis ist ein zuverlässigerer und regelkonformer Prozess.

Mehr Transparenz und Kontrolle

Wird der Prozess automatisiert, werden alle Daten in einem einzigen System of Record erfasst, anstatt in Aktenschränken, individuellen E-Mail-Postfächern oder Excel-Tabellen verstreut zu sein. Diese zentralisierten Daten ermöglichen klare und strukturierte Berichte über Ausgaben. Teams können Verpflichtungen leicht erkennen, bevor sie zu Kosten werden, Rückstellungen verfolgen und Richtlinien in Echtzeit einhalten. Außerdem können Sie die Leistung von Lieferanten überwachen – etwa, ob bestimmte Anbieter häufig verspätet liefern oder fehlerhafte Rechnungen stellen. Mit Automatisierungssystemen wird alles nachvollziehbar und transparent.

Wie turian Sie unterstützen kann

Die Optimierung des Procure-to-Pay-Prozesses kann wie eine große Herausforderung wirken – besonders für mittelständische Unternehmen, die oft nicht über große IT-Teams oder hohe Budgets für Enterprise-Software verfügen. Genau hier setzt turian an. turian ist ein KI-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von agentischen KI-Frameworks spezialisiert hat, um komplexe Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende zu automatisieren.

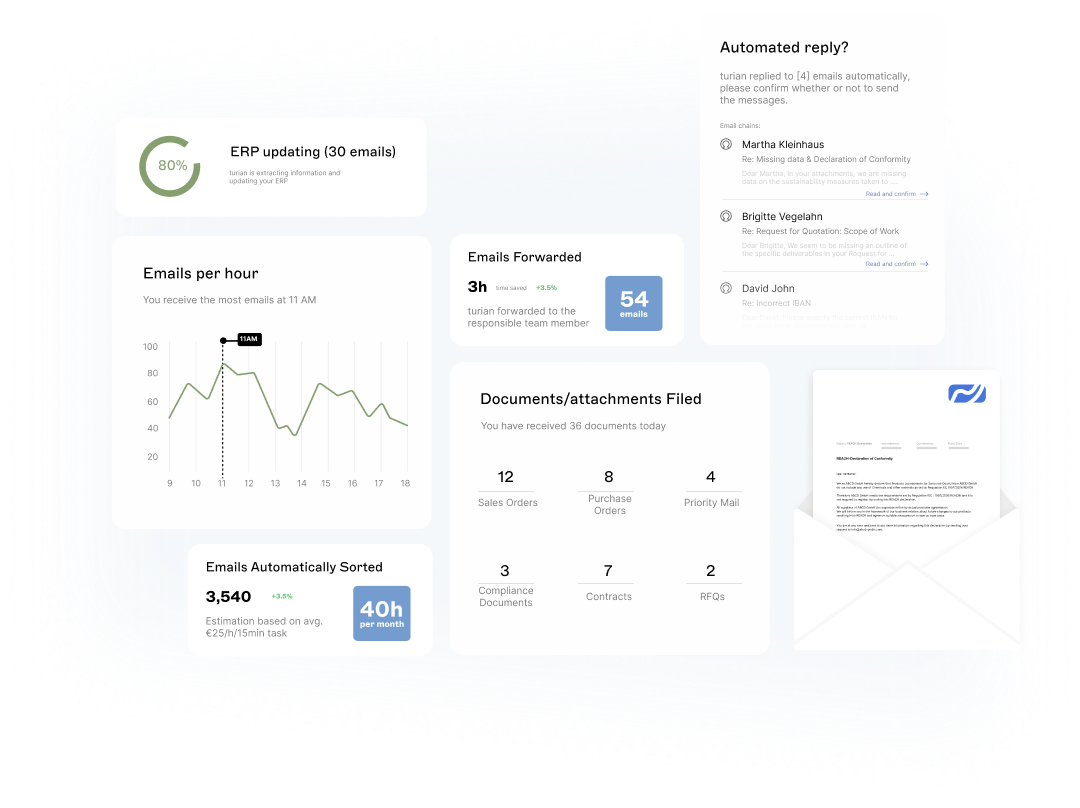

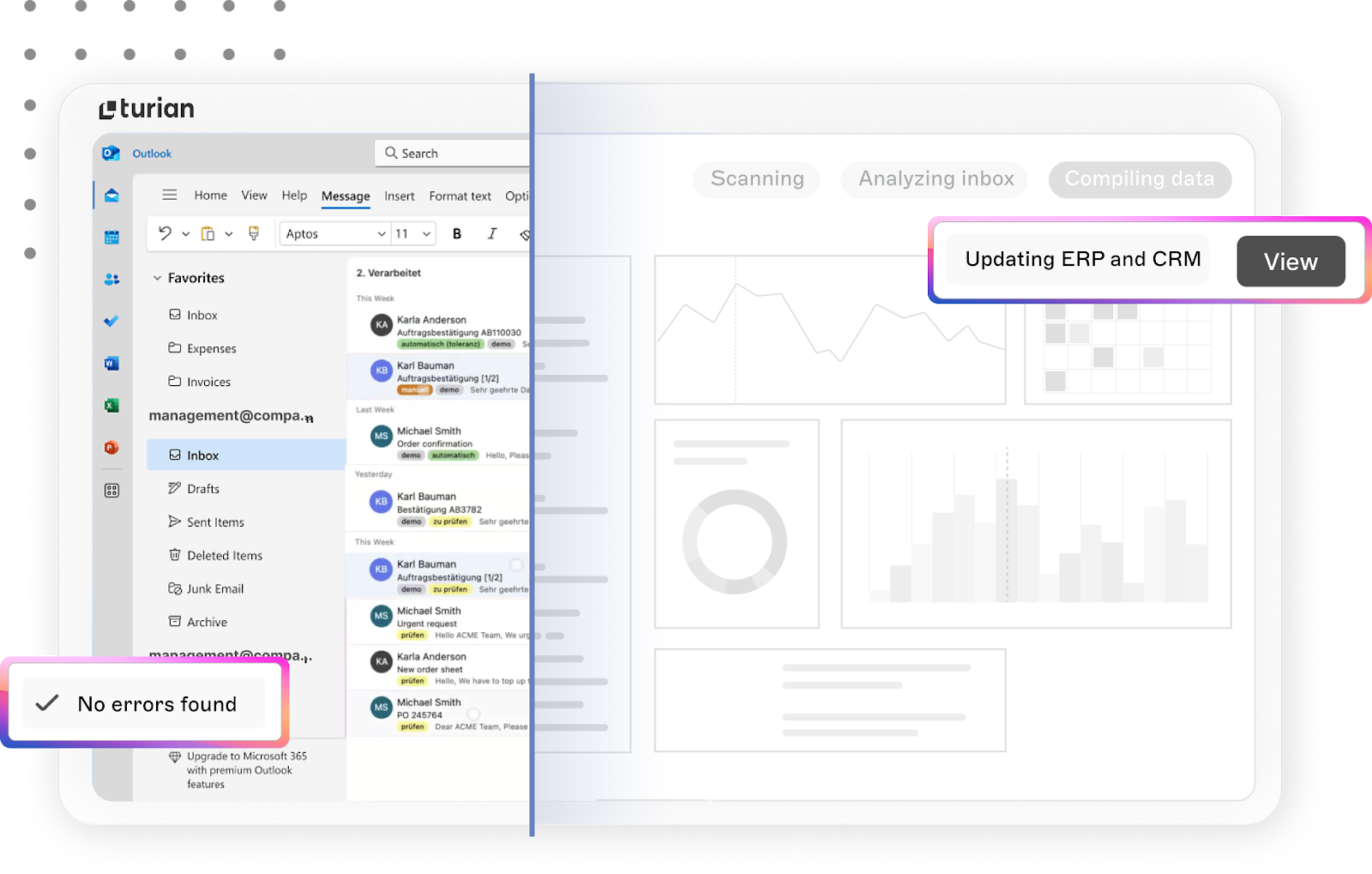

Für P2P bedeutet das, dass die KI E-Mails, Dokumente und Systemdaten wie ein Mensch lesen und verstehen kann – nur in digitaler Geschwindigkeit und im großen Maßstab. Ein Beispiel: Der AI Procurement Agent von turian kann eingehende Bestellanforderungen und Lieferantenkommunikation automatisch verarbeiten. Er extrahiert Daten aus einer per E-Mail erhaltenen Auftragsbestätigung oder einem als PDF angehängten Angebot des Lieferanten, gleicht diese mit Ihrer ursprünglichen Bestellung ab und aktualisiert Ihr ERP-System mit nur einem Klick. Fehlen Informationen oder gibt es Abweichungen, erkennt die KI dies und markiert den Vorgang. All das geschieht mit minimalem menschlichem Eingriff: Der AI Agent übernimmt die gesamte Kommunikation und leitet nur dann an einen menschlichen Manager weiter, wenn eine komplexe Ausnahme oder Genehmigung im Rahmen eines Human-in-the-Loop-Prozesses erforderlich ist. turian AI wird so zu einem digitalen Einkaufsassistenten, der nie müde wird vom Papierkram.

Auf der Seite der Kreditorenbuchhaltung bietet turian einen AI Invoicing Assistant (Teil der E-Invoicing-Lösung), um die Rechnungsverarbeitung von Anfang bis Ende zu automatisieren. Dieses KI-System liest Lieferantenrechnungen automatisch (aus E-Mail-Anhängen oder Scans), extrahiert alle relevanten Felder und überprüft die Daten, indem es die Rechnung mit der Bestellung und dem Wareneingang im System abgleicht. Es kann Berechnungen prüfen, Duplikate erkennen und Geschäftsregeln anwenden. Sobald alles korrekt ist, bucht die KI die Rechnung ins ERP- oder Buchhaltungssystem ein und leitet sie bei Bedarf zur Zahlungsfreigabe weiter. Weist die Rechnung ein Problem auf (z. B. keine Übereinstimmung mit der Bestellung oder eine nicht genehmigte Position), markiert die KI sie für eine manuelle Prüfung oder startet sogar einen vordefinierten Ausnahme-Workflow.

Ein weiterer Vorteil ist, dass turian sich in Ihre bestehende Systemlandschaft integriert. Die AI Agents können sich in Ihr E-Mail-System (Outlook oder Gmail) einbinden, um Nachrichten zu lesen und zu senden, und über APIs mit Ihrem ERP (wie SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite usw.) Daten abrufen oder übertragen. Das bedeutet, dass Sie Ihre bestehenden Systeme nicht ersetzen müssen, um turian zu nutzen. Die KI fungiert als intelligente Schicht darüber und orchestriert die Prozesse systemübergreifend.

Eine solche Lösung adressiert ein zentrales Bedürfnis: mehr mit begrenztem Personal zu erreichen und Prozesse zu standardisieren, ohne hohe Anfangsinvestitionen.

turian kann Ihren P2P-Prozess unterstützen, indem es eine flexible KI-Belegschaft bereitstellt, die den Großteil der Aufgaben in den Bereichen Bedarfsanforderung, Bestellung, Wareneingang und Zahlung automatisiert. Es bringt modernste generative KI in den praktischen Einsatz und liefert hohe Genauigkeit sowie logische Entscheidungsfähigkeit bei vormals mühsamen manuellen Tätigkeiten. Während turian AI die schwere Arbeit übernimmt, können sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren: strategische Verhandlungen, Lieferantenbeziehungen und die Bearbeitung von Ausnahmen.

Das Ergebnis ist ein schnellerer, schlanker Procure-to-Pay-Prozess, der Kosten spart, die Zuverlässigkeit erhöht und mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Die Vision von turian ist es, genau diese Art hybrider Teams aus Mensch und KI in Backoffice-Funktionen zu ermöglichen – und P2P ist ein perfektes Beispiel, wo ein AI „Kollege“ erheblichen Mehrwert liefern kann.

{{cta="/de/cta/turn-your-inbox-into-a-supply-chain-cockpit"}}

FAQ

Procure-to-Pay bezeichnet den End-to-End-Prozess des Einkaufs von Waren oder Dienstleistungen bis hin zur Bezahlung. Dazu gehören Schritte wie Bedarfsanforderung, Bestellanforderung, Bestellung, Wareneingang, Rechnungsverarbeitung und Zahlung. Der Begriff Purchase-to-Pay wird synonym verwendet.

P2P (Procure-to-Pay) konzentriert sich auf den transaktionalen Ablauf: von der Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen bis zur Bezahlung. Source-to-Pay (S2P) ist ein umfassenderer Begriff, der die vorgelagerten Sourcing-Schritte vor dem Einkauf einschließt, wie Lieferantenauswahl, Angebotsanfragen und Vertragsverhandlungen. Mit anderen Worten: S2P deckt die Lieferantensuche und Vertragsgestaltung (Source) sowie die anschließenden P2P-Schritte ab. P2P konzentriert sich auf den Ablauf nach der Lieferantenauswahl, während S2P den gesamten Beschaffungsprozess von der Lieferantensuche bis zur Zahlung umfasst.

Ein typischer P2P-Prozess umfasst mehrere zentrale Schritte:

- Bedarfsermittlung: Erkennen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigt wird.

- Bestellanforderung: Erstellen einer internen Anfrage für den Einkauf, die anschließend von der Geschäftsführung oder Budgetverantwortlichen genehmigt wird.

- Lieferantenauswahl (Sourcing): Identifizieren potenzieller Lieferanten und Einholen von Angeboten. Danach Auswahl des Lieferanten und Übergang zur Bestellung.

- Bestellung (Purchase Order): Ausstellung einer formalen Bestellung (PO) an den Lieferanten nach Genehmigung der Anforderung.

- Wareneingang bzw. Dienstleistungsbestätigung: Erhalt der Waren oder Dienstleistungen und Abgleich mit der Bestellung (durch Wareneingangs- oder Lieferbestätigung).

- Rechnungsverarbeitung: Eingang der Lieferantenrechnung und Durchführung des Drei-Wege-Abgleichs zwischen Rechnung, Bestellung und Wareneingangsbelegen zur Sicherstellung der Richtigkeit.

- Zahlung: Freigabe und Durchführung der Zahlung an den Lieferanten, wodurch die Transaktion abgeschlossen wird.